建設分野特定技能評価試験に合格することが、特定技能1号・特定技能2号の資格を取得する要件になっています。しかし、試験合格はゴールではなく、その後の在留資格申請手続きを正確に行うことで、外国人材をスムーズに受け入れられます。

今回は、建設分野特定技能評価試験の基礎知識から、特定技能の在留資格申請に必要な書類や手続きについて詳しく解説します。

建設分野の特定技能評価試験とは

建設分野特定技能評価試験は、外国人材が日本の建設分野で働くために必要な技能と知識を証明する試験です。ここでは、建設分野特定技能評価試験の基礎知識、実施される目的、特定技能1号と特定技能2号の違いについて具体的に解説します。

参照元:

建設分野の特定技能評価試験の基礎知識

特定技能「建設業」における特定技能評価試験は、外国人材が日本の建設業界で働くために求められる専門知識と技能レベルを証明するための試験です。試験に合格することが、特定技能1号または特定技能2号の在留資格を取得するための要件の一つとなっています。

試験は、外国人材が従事する業務内容に応じて、次の3つの区分に分かれています。

- 土木:土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等

- 建築:建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等

- ライフライン・設備:電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等

試験内容は次のとおりです。

| 試験 | 科目 |

|---|---|

| 学科試験 | ・建設現場での安全な作業遂行能力 ・基本的な図面の読解力 ・関連法規の基礎知識 ・日本の建設現場におけるルールや慣習 など ※学科試験の内容は、上記3つの業務区分で共通 |

| 実技試験 | ・選択した業務区分に応じた専門的な知識 ・使用する工具、機械、材料に関する知識 ・各専門工事の施工に関する知識 ・建設工事の安全に関する知識 など ※実技試験は、業務区分ごとに内容が異なる |

どちらの試験も、パソコンを使って回答するCBT(Computer Based Testing)方式で実施されます。

なお、建設分野に関連する技能実習2号を良好に修了した外国人材については、特定技能評価試験が免除される場合があります。この試験に合格することは、建設分野で活躍を目指す外国人材にとって、日本でキャリアを築くための重要なステップになるでしょう。

試験実施の目的

建設業において特定技能評価試験を実施する目的は、外国人材が日本の建設現場で求められる技能水準を満たしているかを確認し、円滑な受け入れを可能にするためです。試験の目的には、次のようなものがあります。

- 技能レベルを確認する:外国人材が即戦力として、安全に業務を遂行できる知識とスキルを持っているかを評価する

- スキルを公的に証明できる:外国人材自身が持つ専門性を公的に証明できる

- 業界全体の質の維持・向上につながる:一定の技能レベルを持つ人材を受け入れることで、日本の建設現場における安全基準や施工品質の維持・向上に貢献できる

特定技能評価試験は、深刻化する建設業界の人手不足に対応するため、質の高い外国人材を確保し、業界の持続的な発展を支える重要な役割を担っています。

特定技能1号と特定技能2号「建設」の違い

特定技能「建設」には1号と2号があり、在留資格の取得するための条件が異なります。主な違いは下の表のようになります。

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 求められる技能 | 相当程度の知識・経験が必要な技能 | 熟練した技能(複数の作業員を指導できる班長レベル) |

| 技能水準 | 「建設分野特定技能1号評価試験」または、「技能検定3級」 本分野に関する技能実習2号を良好に修了した者は試験免除 | 「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」または、「技能検定単一等級」 |

| 日本語水準 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」または、「日本語能力試験(N4以上)」 | 試験はない |

| 主な役割 | 指導者の指示のもと、基本的な建設作業に従事 | 班長として作業員を指導し、工程管理を行う |

| 在留期間 | 1年を超えない範囲内で指定された期間ごとの更新(通算で上限5年)1年、6ヶ月、4ヶ月 | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新(更新回数に制限なし) |

| 実務経験 | 不要 | 班長として0.5~3年が必要 ※建設キャリアアップシステムレベル3で代替可能 |

| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |

企業は採用したい人材のレベルや任せたい業務内容に応じて、適切な特定技能の種類を選択・検討する必要があります。

特定技能1号「建設」の在留資格申請手続きの概要

特定技能1号「建設」で外国人材を受け入れるには、一般的な特定技能の申請に加え、建設分野特有の書類提出や手順が求められます。ここからは、申請に必要な書類と具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。

参照元:

在留資格申請に必要な書類

特定技能1号「建設」の在留資格申請には、出入国在留管理庁へ提出する特定技能全般に共通した書類と、建設分野に特有の書類の両方が必要です。主な必要書類は次のとおりです。

| 項目 | 書類 |

|---|---|

| 入管庁へ提出する共通書類 | ・在留資格認定証明書交付申請書(海外から新規に呼び寄せる場合) ・在留資格変更許可申請書(国内にいる外国人材の場合) ・申請者の写真 ・特定技能外国人の技能水準・日本語能力を証明する書類 例:特定技能評価試験合格証、技能実習修了証明書、日本語能力試験合格証など ・特定技能雇用契約書の写し ・雇用条件書の写し ・1号特定技能外国人支援計画書の写し ・その他、出入国在留管理庁が指定する書類 |

| 建設分野特有の書類 | ・建設特定技能受入計画認定証の写し ・建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書 ・建設業法第3条第1項の許可を受けている ・建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録証明 ・その他、国土交通省や入管庁が必要と判断する書類 |

これらは代表的な書類であり、個別のケースによって必要書類が異なる場合があります。書類は多岐にわたるため、必ず最新の情報を関係省庁のウェブサイトで確認するか、専門家へ相談することをおすすめします。

在留資格申請の手続き手順

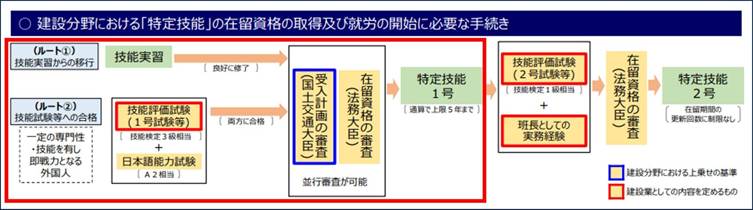

特定技能1号「建設」の在留資格申請は、「試験合格ルート」または「技能実習等からの切替ルート」のいずれかで進めます。詳細は、下のフロー図をご参照ください。

画像引用元:建設分野における外国人技能者の受入れ(国土交通省)

試験合格ルートは、建設分野の「特定技能1号評価試験」と、「日本語能力試験」の両方に合格することで要件を満たすルートです。

技能実習等からの切替ルートは、技能実習2号を良好に修了した場合、試験が免除され、要件を満たしたものとみなされるルートです。

どちらのルートで要件を満たした場合でも、建設分野特有の手続きとして、受入れ企業は国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受けなければなりません。

この計画認定と並行して、出入国在留管理庁へ在留資格の申請を行います。申請手続きには時間がかかるので、余裕を持って準備を進めてください。

特定技能2号「建設」の在留資格申請手続きの概要

特定技能2号「建設」で外国人材を受け入れるには、建設分野特有の書類提出は必要なく、出入国在留管理庁へ提出する書類のみになります。ここでは、申請に必要な申請書類と特定技能2号の手続きについて解説します。

参照元:

在留資格申請に必要な書類

特定技能2号「建設」の在留資格申請には、雇用に関する基本的な書類に加え、熟練した技能や実務経験、受入れ機関の体制を証明する書類が必要です。特定技能1号の申請時とは必要書類が異なる点も多いため、注意しましょう。

申請に必要な主な書類

| 項目 | 書類 |

|---|---|

| 申請者本人に関する書類 | ・在留資格変更許可申請書 ・申請者の写真 ・パスポート及び在留カードの提示 ■技能水準を証明する書類(いずれか1つ) ・「建設分野特定技能2号評価試験」合格証の写し ・「技能検定1級」合格証の写し ・「技能検定単一等級」合格証の写し ■実務経験を証明する書類(いずれか1つ) ・「班長としての実務経験証明書」 ・建設キャリアアップシステム(CCUS)1 の「能力評価(レベル判定)結果通知書」(レベル3)の写し |

| 受入れ機関に関する書類 | ・特定技能雇用契約書の写し ・雇用条件書の写し ・建設業許可証の写し ・建設キャリアアップシステム(CCUS)1 への登録証明(受入れ機関と申請者本人双方のもの) ・特定技能外国人受入事業実施法人への所属と行動規範遵守を誓約する書類 ・その他、出入国在留管理庁が必要と判断する書類 |

上記は代表的な書類であり、個別のケースによって追加書類が必要になることもあります。最新の情報を確認し、書類を揃えておきましょう。

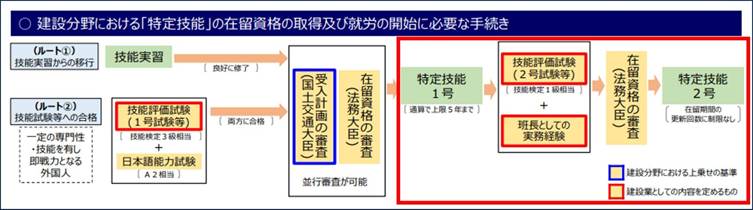

特定技能2号への移行手続き

特定技能1号から特定技能2号「建設」へ移行するには、出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。申請にあたっては、外国人材が特定技能2号に求められる、次の要件を満たしていることが前提です。

前提条件

| 条件 | 概要 |

|---|---|

| 技能水準 | 「建設分野特定技能2号評価試験」、「技能検定1級」または「技能検定単一等級」のいずれかに合格していること |

| 実務経験 | 建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を有すること ※建設キャリアアップシステムのレベル3等で証明できる |

特定技能2号への移行手続きは、下の表をご覧ください。

画像引用元:建設分野における外国人技能者の受入れ(国土交通省)

要件を満たした上で、受入れ機関または申請者本人が、住所地を管轄する地方入管庁に書類一式を提出します。その後、管轄の地方出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行い、審査を経て許可されれば特定技能2号の資格が付与されます。

なお、特定技能1号で必要だった国土交通省への「建設特定技能受入計画」の認定申請は、特定技能2号への移行手続きでは不要です。

建設分野の特定技能評価試験に関してよくある質問

続いて、建設分野特定技能評価試験や特定技能制度の活用に関して、人事担当者様から寄せられることの多い質問とその回答を紹介します。

参照元:

申し込みや受験資格に関するよくある質問

まずは、申し込みや受験資格に関するよくある質問とその回答を紹介します。

Q1:試験の申し込みはどうすればいいですか?

A:建設分野特定技能評価試験の申し込みは、原則として一般社団法人建設技能人材機構(JAC)が提供するスマートフォンアプリ「JAC Members」を通じて行います。

アプリの詳しい使い方や最新の試験日程、会場、申し込み期間については、JACのウェブサイトや、試験運営を委託されているプロメトリック社のサイトで必ず確認してください。

参照元:JAC Members アプリのご紹介(一般社団法人 建設技能人材機構)

Q2:受験に必要な資格はありますか?年齢制限は?

A:受験資格として、試験日当日に満17歳以上であることが求められます(ただし、インドネシア国籍の方は18歳以上)。なお、日本国籍の方は受験できません。

Q3:技能実習を修了していれば、試験は免除されますか?

A:建設分野に関連する技能実習2号を「良好に」修了した方は、建設分野特定技能1号評価試験(学科・実技)と日本語能力試験の両方が免除されます。

合格後の手続きに関するよくある質問

次に、合格後の手続きに関するよくある質問とその回答を紹介します。

Q1:試験に合格したら、すぐに日本で働けますか?

A:いいえ、試験合格だけではすぐに就労を開始することはできません。合格後、特定技能外国人として受け入れたい企業(特定技能所属機関)との間で、雇用契約を締結する必要があります。

Q2:合格後、具体的にどのような手続きが必要ですか?

A:試験に合格した外国人本人が行う主な手続きは、①就職活動を行い、受入れ企業と特定技能雇用契約を結ぶこと、②受入れ企業と協力して、出入国在留管理庁への在留資格申請に必要な書類を準備することです。

合格証明書や資格更新に関するよくある質問

次に、合格証明書や資格更新に関するよくある質問とその回答を紹介します。

Q1:試験の合格証明書に有効期限はありますか?

A:特定技能評価試験の合格証明書そのものに有効期限は設けられていません。

Q2:特定技能の資格(在留資格)を更新するにはどうすればいいですか?

A:特定技能の在留資格は、付与された在留期間ごとに更新が必要です。継続して日本で就労するためには、在留期間が満了する前に、管轄の出入国在留管理庁へ「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

Q3:特定技能1号から特定技能2号にステップアップするにはどうすれば良いですか?

A:要件を満たした上で、出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行い、許可を得ることで特定技能2号へ移行できます。

建設分野特定技能評価試験対策には外国人向けオンライン日本語学習サービスがおすすめ

建設分野特定技能評価試験は、すべて日本語で実施されています。合格に向けては、試験範囲の内容を理解し、回答するための高度な日本語能力が求められます。

外国人材をサポートするには、継続的な日本語学習を支援することが必要です。一方で、仕事や慣れない日本での生活で忙しい外国人材にとって、日本語を学習し続けることはなかなか負荷がかかるものです。

明光グローバルの「外国人向けオンライン日本語学習サービス「Japany」なら、最小限の手間やコストで、外国人の日本語能力を向上させることが可能です。最後に、外国人材の試験対策や日本語学習でお悩みの経営者や人事・教育担当者の方に向けて、明光グローバルの日本語学習サービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を4期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

| 事業 | サービス |

|---|---|

| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |

| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

オンライン日本語学習ツール「Japany」

「Japany」は、明光キャリアパートナーズが提供している外国人向けオンライン日本語学習ツールです。

Japanyを活用すれば、現場で用いる実践的な日本語や、特定技能試験対策など、合計1,200本以上の豊富な動画教材を活用して学ぶことができます。そのため、外国人社員のさまざまな学習ニーズに応えることができます。

また、パソコンやスマートフォンを使って、スキマ時間に自分のペースで学習できるのも特徴的です。

さらに、管理者機能として、学習進捗を確認できる「レポート機能」や、一定期間ログインがないと通知が届く「アラート機能」を活用することもできます。

| 受講形態 | e-ラーニング |

| 対象者 | 企業に在籍する外国人籍社員・帰国子女など |

| プログラム・コース内容(一例) | ・日本語試験対策(JLPT・JFT Basic) ・せいかつの日本語 ・特定技能試験対策(1号+2号に対応) ・しごとの日本語(ITエンジニア、外食、介護など各業界のビジネス会話に対応) |

| 受講期間 | コースによって異なる |

| 料金プラン受講費用 | 初期費用:100,000円 月額費用:1名あたり1,500円~(受講人数に応じて変動) 年間契約費用:1名あたり14,000円~(受講人数に応じて変動) |

Japanyの強み

Japanyの強みは、「実用性の高いオリジナルコンテンツ」「学習の継続を促すシステム」「管理者を支えるサポート機能」の3点です。

| 実用性の高いオリジナルコンテンツ | 「Japany」には、N5〜N1までを網羅したJLPT対策を始めとする1,200本以上の豊富なレッスン動画コンテンツがあります。資格試験対策だけでなく、業界・業種別の言い回しや日常的な会話能力が身につく動画など、学習者のニーズに合わせてさまざまなコンテンツの動画を視聴できます。 |

| 学習の継続を促すシステム | 「Japany」には、実力・目標に応じて最適なプランを提案する「コンテンツレコメンド機能」や、力試しとして使える「実力診断テスト」など、外国人材の学習モチベーションを向上するさまざまな機能が搭載されています。 |

| 管理者を支えるサポート機能 | 学習者の進捗状況を確認できる「レポート機能」や、ログインがない場合に通知が届く「アラート機能」といった管理者機能も充実しています。そのため、人事・教育担当者の方も安心して利用することができます。 |

まとめ

建設分野特定技能評価試験の概要と、特定技能1号・特定技能2号の在留資格申請、よくある質問について解説しました。

特定技能1号の申請には、試験合格に加え、国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定が必要です。一方、特定技能2号への移行には、より高度な技能試験合格と班長としての実務経験が求められます。申請書類もそれぞれ異なるため注意が必要です。

特定技能制度を適切に活用するには、正確な理解と手続きが欠かせません。自社での対応に不安がある場合や、より質の高い人材育成を目指すなら、専門機関の活用も効果的です。

明光グローバルには、特定技能資格取得や会話力向上など、実用的な日本語能力を身につけるためのさまざまな学習ツールやノウハウがあります。自社で雇用している特定技能1号の外国人材に、特定技能2号の資格取得を目指してもらいたい企業様や、建設分野の特定技能評価試験に向けてより詳しい情報を知りたい方は、明光グローバルまでぜひお気軽にお問い合わせください。