特定技能とは、人材不足の深刻な分野において、外国人の就労を認めた在留資格です。特定技能には、1号と2号があります。

特定技能2号は、豊富な実務経験を持ち、現場でリーダーのポジションを任せられるような人材が取得できる在留資格で、特定技能1号よりも多くの権利があります。

特定技能の創設直後、特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野しかありませんでした。2023年に11分野まで対象の分野が拡大し、人手不足が深刻な産業分野で、即戦力として活躍することが期待されています。今回は、特定技能2号の条件や新制度の全体像を解説します。

特定技能2号とは?

そもそも、特定技能2号が創設された背景は何でしょうか?また、特定技能2号と特定技能1号の違い、特定技能と技能実習との違いは何でしょうか?ここでは、特定技能2号の概要について解説します。

特定技能人材とは?

特定技能制度は、「深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため」という目的で、2019年4月に創設された制度です。

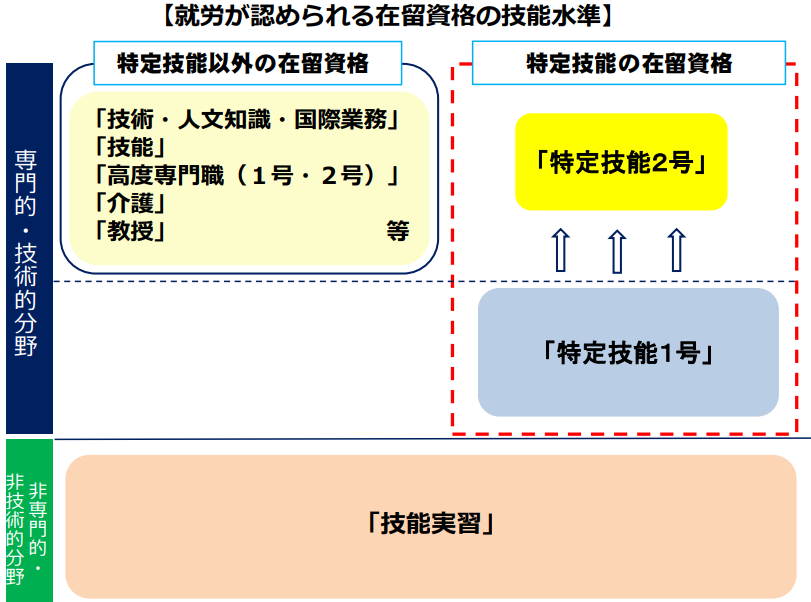

画像引用元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)

特定技能は、専門的・技術的分野に位置づけられています。特定産業分野は、特定技能1号では16分野、特定技能2号では11分野あります。

特定技能以外の在留資格としては「技術・人文知識・国際業務」「技能」「高度専門職(1号・2号)」「介護」「教授」等の専門的・技術的分野があるほか、「技能実習」があります。

特定技能2号の特徴と特定技能1号との違い

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人材向けの在留資格で、在留者数は262,769人です(2024年8月末現在、速報値)。

特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人材向けの在留資格で、在留者数は314人です(2024年8月末現在、速報値)。

特定技能1号と特定技能2号の特徴をまとめると下の表のようになります。

| 在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 在留期間 | 通算で上限5年まで(1年を超えない範囲内で、法務大臣が個々の外国人材について指定する期間ごとの更新) | 在留できる期間に制限なし(要3年、1年または6ヶ月ごとの更新) |

| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号で修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |

| 日本語能力水準 | 試験(JLPT N4等)で確認。技能実習2号終了者は免除 ※介護、自動車運送業、及び鉄道分野は別途要件あり | 多くの分野で試験での確認なし(漁業及び外食業分野(JLPT N3)を除く) |

| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |

| 支援 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の必要なし |

| 分野 | 16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業) | 11分野(ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業) |

特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習では、大きく目的が異なります。

特定技能制度の目的は、国内の人手不足解消であるのに対して、技能実習は開発途上地域への技術移転を図る国際貢献が目的の制度です。職種は91職種、167作業にわたります(2024年9月末現在)。

どちらも就労する外国人材の在留資格ですが、その目的の違いから技能実習は、該当する職種・作業以外での雇用は認められていません。雇用後も定められた作業のみさせることができるというルールがあり、実習を継続できないやむを得ない事由がある場合を除き転職や転籍も認められていません。

一方、特定技能は転職可能です。技能実習と異なる業種に移行する場合、特定技能1号の技能評価試験に合格することが必要です。

| 技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |

|---|---|---|

| 関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |

| 在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |

| 在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |

| 外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |

| 入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |

| 送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |

| 監理団体 | あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし |

| 支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制) |

| 外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |

| 受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |

| 活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |

| 転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |

参照元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)

現在の技能実習制度は、2027年までに廃止される予定で、代わりに「育成就労制度」が創設されます。この新制度では、特定技能1号への接続をよりスムーズにし、国内の人材育成支援と連携する仕組みが検討されています。

特定技能2号を取得するための条件

特定技能2号を取得するには、各11分野でそれぞれ条件が定められています。評価試験の合格だけではなく、管理・指導などの実務経験が2年以上必要な分野が多くあります。

分野によって求められる実務経験の難易度や証明方法は異なります。計画的にキャリアを積み、分野によってはサブリーダーなどのポジションに従事する必要があります。

ここでは、特定技能2号を取得するための条件について解説します。

特定技能2号取得のための3条件

各分野に共通する特定技能2号取得のための条件には、次の3つがあります。

- 各分野の特定技能2号の試験に合格(分野によっては別試験も可)

- 実務経験(管理指導経験など内容は分野ごとに異なる)

- 一部の分野では日本語能力(JLPT N3以上など)

特定技能2号では、原則として日本語能力試験(JLPT)やその他の日本語能力要件は課されません。ただし、漁業および外食業分野では、日本語能力試験(JLPT)N3以上が必要です。

しかし、専門用語等は他言語での補足があるものの、試験は日本語で行われるため、前提として特定技能1号以上の日本語能力が求められます。

特定技能2号の試験概要

特定技能2号の試験については、各11分野で異なる申請方法、試験方法が定められています。詳細は以下の表のとおりです。詳細は、管轄する各省の公式サイト等をご確認ください。

| 分野 | 受験申請方法、申請要件 | 試験実施団体(試験科目、時期、会場などが掲載されている) | 受験料(合格証明書交付手数料) |

|---|---|---|---|

| 外食業 | ①外食業特定技能2号技能測定試験合格 ②日本語能力試験(JLPT)N3以上 ③飲食店で複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事、店舗管理を補助する者として2年間の実務経験 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 | 14,000円 (結果通知書を自身で印刷) |

| 飲食料品製造業 | ①飲食料品製造業特定技能測定試験合格 ②飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事、工程を管理する者として実務経験2年以上 | 農林水産省 試験実施状況(2024年9月末) | 15,000円 (結果通知書を自身で印刷) |

| 工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子関連製造業) | ①ビジネスキャリア検定3級合格 ②製造分野特定技能2号評価試験合格 ③技能検定1級 | 経済産業省 試験実施状況(2024年9月末) | 15,000円 (15,000円) |

| 農業 | ①特定技能2号技能試験合格 ②現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として2年以上の実務、又は現場における3年以上の実務経験 | 農業技能測定試験2号 【プロメトリック) 試験実施状況(2024年9月末) | 15,000円(結果通知書を自身で印刷 |

| 建設 | ①特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級に合格 ②建設現場で班長または職長として複数人を指導しながら作業に従事する、国交省の定める期間(0.5~3年)の実務経験 | 建設技能人材機構 | 2,000円(結果通知書を自身で印刷) |

| ビルクリーニング | ①「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「ビルクリーニング技能検定1級試験」に合格 ②現場管理の実務経験2年以上 | ビルメンWEB | 16,500円 (11,000円) |

| 造船・舶用工業 | ①「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」と技能検定1級」に合格 ②造船・舶用工業で複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として2年以上の実務経験 | 一般財団法人日本海事協会 試験実施状況(2024年9月末)溶接のみ実施中 | 96,800円~ (ー) |

| 自動車整備 | ①「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」に合格 ②「自動車整備分野特定技能2号評価試験」ルートの場合、道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場で3年以上の経験 「自動車整備士技能検定試験2級」の場合は実務経験不問 | (一社)日本自動車整備振興会連合会 | 4,800円 (16,000円) |

| 航空 | ①技術に関する要件 空港グランドハンドリング業務「航空分野特定技能2号評価試験」、航空機整備業務:「航空分野特定技能2号評価試験」または「航空従事者技能証明」 ②実務に関する要件 空港グランドハンドリング業務:空港グランドハンドリングの現場で、技能者を指導しながら作業に従事した経験 航空機整備業務:航空機整備の現場で、専門的な知識・技量を要する作業を実施した3年以上の経験 | 未実施 ※対象者がいないため | ※未実施 |

| 宿泊 | ①「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格 ②宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験 | プロメトリック 試験実施状況(2024年9月末) | 15,000円 (12,100円企業が納付) |

| 漁業 | ①漁業:「2号漁業技能測定試験」への合格、養殖業:「2号漁業技能測定試験」への合格 ②日本語能力試験(JLPT)N3以上の取得(どちらの区分でも必要)※実務経験 | 大日本水産会 | 15,000円(結果通知書を自身で印刷) |

※漁業の実務経験とは

- 漁業:漁船法上の登録を受けた漁船で、操業を指揮監督する者を補佐する者または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての経験2年以上

- 養殖業:漁業法及び内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場で、養殖を管理する者を補佐する者または作業員を指導しながら作業に従事し、作業工程を管理する者としての経験2年以上

データで見る特定技能2号取得の難易度

新制度施行からの受験者数、合格者数は増加傾向にありますが、合格率には各分野で3.4%~100%と大きなばらつきがあり、時期によっても変動します。在留資格別の取得状況をみると、漁業は技能実習からの移行ルートの外国人材が多く、新規に試験ルートでの受入れは伸び悩んでいる状況です。

11分野別取得者の状況(2024年)と合格率は下の表のとおりです。

| 分野 (実施月) | 受験者 | 合格者 | 平均合格率 |

|---|---|---|---|

| 外食業 (7月) | 112 | 53 | 47.3% |

| 飲食料品製造業 (5~6月) | 181 | 94 | 51.9% |

| 工業製品製造業 (2月) | 機械:143 電気:23 金属:4 | 機械:67 電気:8 金属:1 | 機械:46.9% 電気:34.8% 金属:25.0% |

| 農業 (7月) | 耕種:306 畜産:106 | 耕種:84 畜産:51 | 耕種:27.4% 畜産:48.4% |

| 建設 (8月) | 土木:109 建築:125 設備:23 | 土木:23 建築:29 設備:4 | 土木:21.1% 建築:23.2% 設備:17.3% |

| ビルクリーニング (5月) | 30 | 3 | 10.0% |

| 造船・舶用工業 (10月) | 1 | 1 | 100.0% |

| 自動車整備 (7月) | 29 | 1 | 3.4% |

| 航空 (8月) | 227 | 114 | 63.4% |

| 宿泊 (3月) | 23 | 1 | 4.35% |

| 漁業 (8月) | 漁業:7 養殖:2 | 漁業:3 養殖:1 | 漁業:42.8% 養殖:50.0% |

特定技能2号の対象分野

特定技能2号の業務範囲は、分野ごとに定められています。特定技能の外国人材雇用では、原則として、直接雇用のフルタイムでの就業が求められます。アルバイトでの雇用はできません。農業と漁業の2分野のみ、派遣での就業が可能です。

特定技能2号の11分野の業務概要は以下の表のとおりです。作業に従事するだけではなく、工程を管理、人をマネジメントするという管理業務が多くの分野に入っています。

| 分野 | 分野、区分の概要 |

|---|---|

| 外食業 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)及び店舗経営 |

| 飲食料品製造業 | 飲食料品(酒類除く)の製造・加工及び安全衛生の確保、並びにそれらの管理業務 |

| 工業製品製造業 | 複数の技能者を指導しながら、製造工程の作業に従事し、工程を管理 |

| 農業 | 栽培管理、農産物、飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業及び当該業務に関する管理業務 |

| 建設 | 複数の建設技能者を指導しながら、建築物・土木施設・設備の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理 |

| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画、進行管理とマネジメント業務 |

| 造船・舶用工業 | 造船、舶用機械ともに複数の作業員を指揮・命令・管理しながら船舶の製造工程の作業に従事 |

| 自動車整備 | 自動車整備分野に属する熟練した技能を要する業務 |

| 航空 | 航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等 航空機の機体、装備品等の整備業務等 |

| 宿泊 | 複数の従業員を指導しながら、旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |

| 漁業 | 漁具、養殖資材の製作・補修、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の探索・採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保、操業を指揮する者の補佐、作業員の指導及び工程管理 |

特定技能2号取得に関するよくある質問

ここまで、特定技能2号の取得要件、試験内容などについて解説しました。合格率にばらつきはあるものの、求められる能力・スキル、語学力の難易度は高くなっています。ここでは、特定技能2号取得に関するよくある質問とその回答を紹介します。

特定技能2号は難しい?

A:特定技能1号より難しいです。試験を受けるために実務経験を積んだり、業種によっては一定期間の管理業務(複数のメンバーへの指導や管理業務)に従事したりすることが求められます。

特定技能2号の取得者は2024年に何人いる?

A:2024年6月時点で、特定技能2号の取得者は153人です。特定技能で日本に滞在する外国人材は251,747人といわれています。特定技能2号は2分野から11分野に増えたこともあり、今後、取得者は増加していく見込みです。

参照元:【第1表】国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能2号在留外国人数(令和6年6月末現在)(出入国在留管理庁)

特定技能2号は何年間日本で働くことができる?

A:特定技能1号の場合は通算5年までですが、特定技能2号は、更新できる在留期間の上限は設けられていません。希望すれば長く日本で働くことが可能で、配偶者や子どもの帯同も可能です。

評価試験で求められる日本語レベルはどれくらい?

A:特定技能ビザの取得には、日本語能力を証明する試験に合格し、かつ特定技能試験に合格することが必要です。特定技能1号で働くには、日本語能力試験(JLPT)でN4レベル以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2以上が求められます。

特定技能2号では、一部の分野を除き原則として日本語試験の受験は求められません。ただし、業務において専門用語や高度なコミュニケーション能力が必要とされるため、特定技能1号に求められる日本語能力(JLPT N4レベル以上)を超える実用的な日本語力が期待されます。

特定技能人材を採用する企業に求められる条件

特定技能人材の採用を考えている企業にとって、高い技術スキルと管理能力、日本語能力をもった特定技能2号を取得した外国人材の採用を行うことには、さまざまなメリットがあります。

しかし、企業の人事・採用担当者が特定技能2号をもつ外国人採用を検討するにあたって、気をつけるポイントがあります。ここでは、一般的な採用活動にはないルールや受け入れ企業が準備すべき条件について解説します。

- 従事する業務内容

- 賃金体系

- 支援業務の実施体制の整備

従事する業務内容

特定技能では各分野で「従事可能な業務内容」が決まっています。業務概要は、前述した一覧のとおりです。

「従事可能な業務内容」の範囲を超えて業務を行う場合、不法就労となる場合があるため注意が必要です。また、配置転換や転籍などはそれぞれの届出が必要となります。

賃金体系

特定技能の賃金体系を整備する際は、勤務する会社に勤める同種の業務を行う日本人と同等以上でなくてはならないということが留意事項です。労働契約は、特定技能雇用契約を締結します。

支援業務の実施体制の整備

特定技能1号人材に必要とされる職業生活、日常生活、社会生活に関する支援が10項目にわたって省令で定められています。

特定技能人材の採用フローと注意点

特定技能人材の採用活動においては、通常の採用活動にはない準備や手続きがあります。たとえば、出入国に伴う手続き、確認、送迎、住環境の契約支援、在留資格の確認などが挙げられます。

そのため、募集前から就業開始後までさまざまな確認や準備が必要です。ここでは、特定技能人材の採用フローと注意点について解説します。

通常の採用フローとの違い

外国人材の採用活動の流れは次のとおりです。

- 受け入れ要件の確認

- 特定技能外国人の募集・面接

- 雇用契約を締結

- 支援計画の策定

- 事前ガイダンス

-出入国時の送迎

-住居確保や生活に必要な契約支援 - 在留資格の申請

- 就業開始

一般の採用と異なるのは、上記の1、4、5などでしょう。

雇用にあたっては必要な書類も多く、採用後の届け出や手続きもある点が通常の採用と異なります。取りこぼしなく計画的に行う必要があり、経験のない人事・採用担当者だけで行うのは大変なことも少なくありません。

採用における注意点

外国人材の採用では、文化の違いなどにも配慮が必要です。採用における主な注意点には、次の3つが挙げられます。

- 国や人種などによる差別は行わない。

- 仕事内容にあった在留資格を持つ外国人しか雇用できない。

- 価値観・文化の違いを事前に理解する。

これらを守ることで、外国人材が働きやすい環境を整えることができます。また、文化や価値観の違いを理解する姿勢を示すことは、従業員間の信頼関係を深めるだけでなく、長期的な雇用の安定にもつながります。特定技能人材を活用する際には、こうした配慮が欠かせません。

採用を成功させるポイント

特定技能人材の採用は大変な手続きもありますが、慢性的な人材不足、人材の定着に悩む産業分野の企業にとって、大きなメリットがあることも事実です。以下のポイントを押さえて外国人採用を成功させましょう。

- 明確な雇用計画を立て、受け入れ体制を整える。

- 信頼できる登録支援機関や送り出し機関と連携し、適切な人材を選ぶ。

- 採用後も、生活面と業務面の両方でサポートを継続的に行う。

これらのポイントを実践することで、特定技能人材が安心して働ける環境を整えることができます。特に、生活面でのサポートを行うことで、職場以外の場面でも安定した生活を提供し、企業と外国人材双方にとって持続的な雇用関係を築くことが可能です。

特定技能の人材紹介は明光グローバルへお任せください

特定技能人材の募集や採用、入社後の教育には、専門的なノウハウをもった人材紹介サービスを活用することが、自社の採用工数を減らし、効率的に外国人採用を行うために有効です。最後に、明光グローバルのサービスの概要と強みを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

| 事業 | サービス |

|---|---|

| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |

| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート

- 特定技能人材の生活サポート

- 特定技能人材の母国語での相談窓口

- 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

| サポート内容 | 概要 |

|---|---|

| 採用支援 | ・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価 |

| 充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の手続き代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |

| 効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

まとめ

特定技能2号の在留資格を取得する条件について解説しました。

特定技能2号取得者は、技術力、能力が高い人材です。企業にも大きなメリットのある特定技能人材の採用ですが、制度は変化し専門的な手続きも多いため、特定技能人材紹介に特化した会社の活用を検討すると有益です。

採用後の定着まで考えながら、募集を進め、人材不足の解消を目指しましょう。

明光グローバルは、特定技能2号人材に関する専門的な知見・ノウハウを有しています。特定技能2号人材をスムーズに受け入れるための注意点やポイントをお伝えしながら、教育・定着まで伴走することが可能です。

特定技能2号人材の雇用に少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。