日本の介護業界では、人手不足が深刻な課題となっています。この問題を解決する一つの手段として、外国人材の受け入れが注目されています。特に、在留資格「介護」は、外国人が日本で介護職として長期的に働くための重要な制度です。

今回は、在留資格「介護」の概要、資格取得までの流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説します。この記事を読むことで、在留資格「介護」の基本的な知識を得ることができ、外国人介護福祉士の採用に関する判断材料を増やすことができます。

介護分野の4つの在留資格

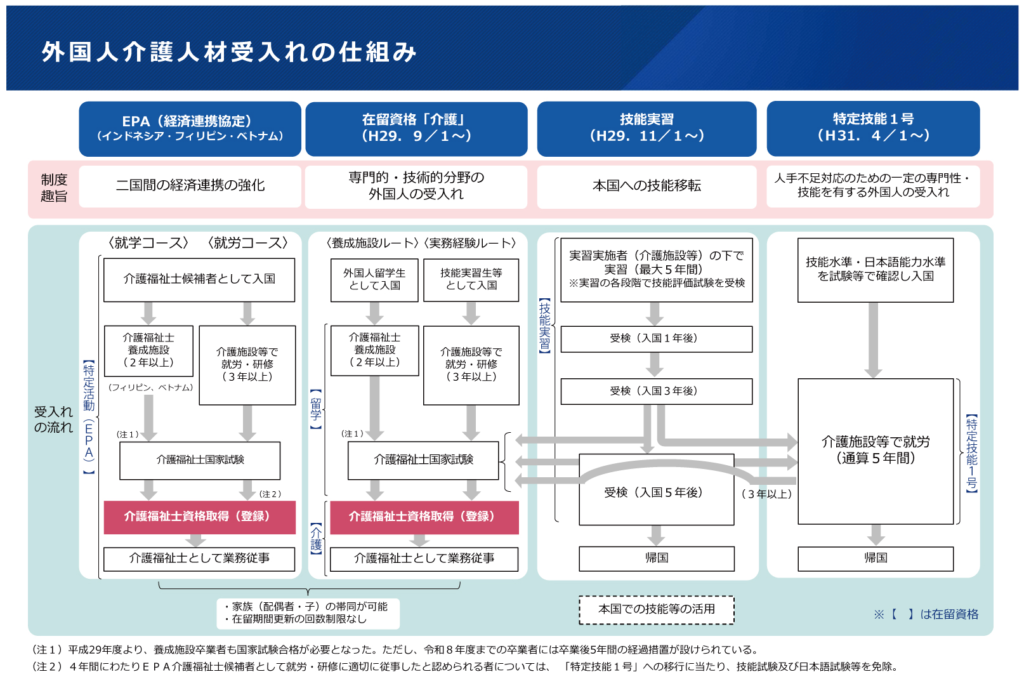

外国人が介護職に就くことができる在留資格は次の4つです。それぞれ詳しく解説します。

- 在留資格「介護」

- 特定活動(EPA介護福祉士及びそれらの候補者)

- 技能実習

- 特定技能1号「介護」

在留資格「介護」

在留資格「介護」は、2017年の入管法改正により新設された在留資格です。日本の国家資格「介護福祉士」を取得した外国人が、日本国内で介護業務に従事するための在留資格です。 主な特徴は次の4つです。

- 介護福祉士の資格取得が必須:国家資格を取得しているため、一定のスキルを持った人材を採用できる

- 長期間の在留が可能:最長5年の在留期間が付与され、更新を重ねることで長期雇用が可能

- 家族帯同が可能:配偶者や子どもを日本に呼び寄せられるため、定着率が高い

- 転職の自由度が高い:企業間での転職が可能なため、待遇や労働環境の整備が重要

在留資格「介護」を活用すれば、即戦力となる外国人介護職を安定的に確保できるため、企業にとって有益な選択肢となります。

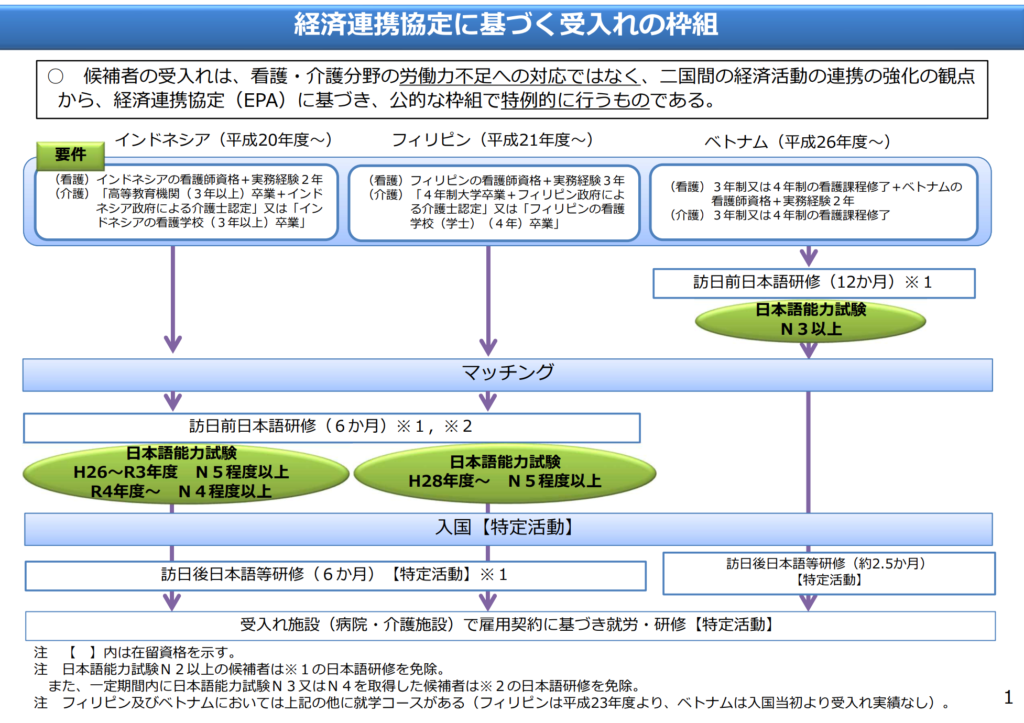

特定活動(EPA介護福祉士及びそれらの候補者)

EPA(経済連携協定)とは、日本と特定の国が締結する協定で、貿易や人的交流を促進する目的があります。その一環として、日本はインドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国から介護福祉士候補者を受け入れています。EPA介護福祉士候補者の受け入れプロセスは次の手順です。

- 応募・選考(母国にて)

- 日本語研修(来日前・来日後)

- 介護施設での実務研修(3~4年)

1.応募・選考(母国にて)

- 各国の政府が候補者を募集し、日本語能力や介護経験などを基準に選考する

- 基本的に、日本語能力試験(JLPT)N5レベル以上が求められる

2.日本語研修(来日前・来日後)

- 来日前:約6ヶ月間、母国で日本語研修を受ける

- 来日後:約6ヶ月間、日本国内で集中的な日本語研修を受講する

3.介護施設での実務研修(3~4年)

- 介護施設で働きながら、介護福祉士試験の受験資格を得る

- 上記の期間中も日本語能力の向上が求められる

4.介護福祉士国家試験の受験

- 滞在4年目に国家試験を受験。合格すれば、在留資格「介護」を取得可能

- 不合格の場合は1年間の再挑戦が認められるが、最終的に合格できなければ帰国

-1024x721.png)

画像引用元:経済連携協定に基づく受入れの枠組(厚生労働省)

EPAに基づく外国人介護福祉士の受け入れは、長期的に日本で働く優秀な人材を確保する手段の一つです。企業側は、日本語教育や資格取得のサポートをすることで、定着率を高めることができます。さらに、在留資格「介護」を取得すれば、永続的に日本で働けるため、安定した雇用につながります。

技能実習

技能実習制度は、開発途上国の人材が日本で一定期間、技術や知識を習得することを目的とした制度です。介護分野では、2017年から受け入れが開始され、最長5年間の実習が可能です。

実習生は、訪問介護を除く介護業務に従事し、介護技術や日本語能力の向上を図ります。企業にとっては、人材不足の解消や国際貢献の一環として有益ですが、実習期間終了後の帰国が前提であるため、長期的な人材確保は難しい可能性があります。

参照元:「技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省)

特定技能

特定技能制度は、2019年に創設された在留資格で、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定のスキルを持つ外国人材を受け入れることを目的としています。この資格を取得するためには、介護技能評価試験と日本語能力試験(N4以上)に合格する必要があり、技能実習2号を良好に修了した人であれば試験が免除されます。

特定技能1号の在留期間は最長5年間ですが、長期的に日本で働き続けるには介護福祉士の資格を取得し、在留資格「介護」へ移行する必要があります。そのため、企業側は受け入れた外国人材が資格取得できるよう支援することが求められます。

また、特定技能で外国人を雇用する場合、企業には住居の確保や生活相談といった支援が義務付けられているため、単なる労働力の確保ではなく、包括的な受け入れ体制を整えることが求められます。

引用元:特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について(厚生労働省)

在留資格「介護」を取得する3つの方法

在留資格「介護」を申請するためには、介護福祉士の資格が必要です。資格を取得するための方法は主に次の3つです。

- 日本の介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士国家試験に合格する

- 介護施設で3年以上実務経験を積み「実務者研修」を修了し、介護福祉士国家試験に合格する

- EPA(経済連携協定)の枠組みで日本に入国し、介護福祉士国家試験に合格する

詳しくは下のフローを参考にしてください。

在留資格「介護」を取得するメリット:企業側

続いて、在留資格「介護」を取得することで、企業側にはどのようなメリットがあるのか解説します。

- 安定した雇用が可能になる

- 専門性の高い人材を確保できる

- 人手不足の解消につながる

- 職場の多様性向上につながる

安定した雇用が可能になる

在留資格「介護」は更新回数に制限がないため、実質的無期限の在留も視野に入るため、継続的な雇用が期待できます。そのため、職員の定着率向上を図ることができ、サービスの質の維持・向上にもつながることが期待されます。

専門性の高い人材を確保できる

日本の介護福祉士国家試験に合格し専門的な知識と技術を習得しているため、介護への深い理解を持っており、利用者の多様なニーズに対応できる能力を備えています。そのため、企業にとって専門性を持つ人材の確保につながります。

人手不足の解消につながる

少子高齢化が進む日本では、介護職の需要が増加する一方で、国内の労働力だけでは十分な人材確保が難しい状況です。外国人材を積極的に採用することで、企業は必要な人材を確保しサービスの質を維持・向上させることが可能となり、介護業界の深刻な人手不足を解消する有効な手段となります。

職場の多様性向上につながる

異なる文化や価値観を持つ人材が加わることで、新しい視点やアイデアが生まれ柔軟な発想が促進されます。これにより、サービスの質の向上や新たなケア方法の導入が期待できます。また、多文化共生の環境は、職員間の相互理解を深め、チームワークの強化にも良い影響を与えます。

在留資格「介護」を取得するデメリット:企業側

続いて、企業側のデメリットについて解説していきます。

- 採用・教育コストがかかる

- コミュニケーションに工夫が必要となる

- 文化・習慣の違いがある

採用・教育コストがかかる

外国人材の雇用には、ビザ申請や在留資格の確認など、特有の手続きが必要であり、これらは時間と労力を要します。また、言語や文化の違いから、業務に必要な日本語能力やビジネスマナーの研修が必要となり、教育・研修には追加の費用と時間がかかります。

そして、外国人材を受け入れるための事前準備や出入国管理庁への手続きも必要であり、現場の負担が増加する可能性があります。

コミュニケーションに工夫が必要となる

日本語能力には個人差があり、特に来日直後の労働者は意思疎通が難しい場合があります。また、日本独自のビジネスマナーを理解してもらうにも時間と労力が必要です。これらの課題を克服するためには、職場全体で伝達方法を工夫し、相互理解を深める取り組みが重要です。

文化・習慣の違いがある

時間の概念や集団行動への意識など、日本独自の価値観やマナーを理解してもらう必要があります。 これらの違いを放置すると、職場内での誤解やトラブルの原因となり得ます。そのため、外国人材に対して日本の文化や習慣を丁寧に教えるとともに、職場全体で多文化共生への理解を深める取り組みが重要です。

在留資格「介護」を取得するメリット:外国人材側

ここでは、在留資格「介護」を取得することで、外国人材側にある主なメリットを解説します。

- 長期間日本で働ける

- 業務内容の制限がない

- 家族と一緒に生活できる

- キャリアアップのチャンスになる

長期間日本で働ける

在留資格「介護」を取得した場合、在留期間の更新に制限がなくなり、長期的な就労が可能になります。これは、他の在留資格と比較して、安定した雇用継続を実現する大きなメリットです。

業務内容の制限がない

在留資格「介護」を取得すると、業務内容の制限がなくなります。訪問介護や夜勤業務など、幅広い介護サービスに従事できるため、キャリアの幅も広がります。

家族と一緒に生活できる

在留資格「介護」を取得した外国人材は、家族を日本に呼び、共に生活することが可能です。この際、家族は「家族滞在」の在留資格を申請することになります。「家族滞在」の対象となるのは、主に扶養を受ける配偶者や子どもです。

また、家族滞在ビザの取得には、法律上の婚姻関係や親子関係があること、扶養者である外国人材が安定した十分な収入を得ていること(住民税の課税証明書・納税証明書で確認)など、一定の条件を満たす必要があります。これらの要件を事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

キャリアアップのチャンスになる

専門的な知識と技能を活かし、キャリアアップの機会を広げることができます。キャリアを積み上げ、将来的には管理職や指導的立場への昇進も視野に入れることができます。

在留資格「介護」を取得するデメリット:外国人材側

介護現場では、利用者との円滑なコミュニケーションが求められますが、専門用語や敬語、さらには地域特有の言い回しなど、高度な日本語能力が必要です。特に、利用者の微妙な感情やニーズを理解し、適切に対応するためには、言語だけでなく文化的な背景の理解も不可欠です。

外国人材の介護福祉士合格率が低い理由

外国人材が介護福祉士国家試験に合格することは簡単ではありません。日本語力や専門知識が問われる高度な試験であるため、外国人受験者の合格率は日本人と比べて低い傾向にあります。特に、試験に対応するための教材不足や、日常会話では使われない専門語彙の習得といった課題が合格の壁となっています。ここでは、外国人材の介護福祉士合格率が低い主な理由について解説します。

- 高い日本語読解力が求められるから

- 専門的な語彙を覚える必要があるから

- 教材が不足している

高い日本語読解力が求められるから

介護福祉士国家試験では、専門的な知識を問うだけでなく、複雑な文章や専門用語を正確に理解し、適切に回答する能力が求められます。特に、問題文の日本語表現が難解であるため、外国人受験者はその解釈に苦労することが多いとされています。

専門的な語彙を覚える必要があるから

試験において、専門的な介護用語の習得が求められる点も合格率が低い要因の一つです。専門用語は、日常会話ではあまり使われないため、外国人受験者にとって特に難易度が高くなります。

結果として、外国人受験者は専門用語の学習に多くの時間と労力を費やす必要があるため合格率の低さに影響を及ぼしていると考えられます。

教材が不足している

外国人材が介護福祉士国家試験の対策を進めるうえで、最大の障壁の一つが教材の不足です。特に、日本語学習の初級者やEPA対象外の国から来た受験者にとっては、理解しやすい教材や模擬問題が極めて限られており、効果的な学習を妨げています。ここでは、どのような教材が不足しているのか、そしてそれが合格率にどのような影響を与えているのかを具体的に解説します。

初級者向けの教材が不足している

介護福祉士国家試験の受験者に求められる日本語能力は高く、特に初級者向けの教材が不足しています。これにより、初級レベルの学習者が適切な教材を見つけることが難しく、学習の進行に支障をきたしています。

外国人向けの模擬問題が少ない

市販されている試験対策用の模擬問題集の多くは日本人向けに作成されており、外国人受験者が理解しやすい解説が不足しています。そのため、外国人受験者は試験対策において十分な準備ができず、合格率の低下につながっています。

EPA対象国向けの母国語教材はあるが、他国出身者向けの教材は少ない

経済連携協定(EPA)に基づく特定の国々向けの母国語教材は存在しますが、EPA対象外の国からの受験者向けの教材は限られています。そのため、これらの国からの受験者は適切な教材を入手しづらく、試験対策において不利な状況に置かれています。

介護福祉士試験対策には明光グローバルの試験対策サービスがおすすめ

明光グローバルでは、明光義塾や日本語学校であるJCLI・早稲田EDUの40年の教育実績から独自のメソッドを使い、外国人の課題に合わせた最適なサービスを提供しています。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

| 事業 | サービス |

|---|---|

| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |

| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

介護福祉士の試験対策講座

明光グローバルは、外国人向けに特化した介護福祉士の試験対策講座を提供しています。外国人受験者特有の課題に対応しており、効果的な学習方法を取り入れているのが特徴です。

介護福祉士の試験対策講座

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 段階的学習プラン | ・基礎日本語から専門知識まで、レベルに応じた学習 ・N5からN2以上まで、幅広い日本語能力に対応 |

| 実践的な訓練 | ・語彙力、読解力強化の集中トレーニング ・実践的なケーススタディによる知識の定着 |

| 柔軟な学習形態 | ・講座の実施方法(オンライン・対面いずれかを選択可) ・受講人数:企業様のご要望に応じて柔軟に対応可能 |

| 専門性の高いサポート | ・介護現場経験のある日本語教師による指導 ・介護の日本語教育専門家による監修 〇特徴:高い合格実績 〇内容:日本人の合格水準にならぶ高い合格実績(81%) |

介護福祉士の試験対策講座は、日本語能力の向上と介護専門知識の習得を、同時に進められます。また、外国人材がつまずきやすいポイントも網羅されているので、不安なく試験に挑むことができるでしょう。

明光グローバルの強み

明光グローバルは、外国人向け介護福祉士試験対策において、次の強みを持っています。

| 強み | 内容 |

|---|---|

| 確かな実績 | ・日越EPA訪日前日本語研修事業を4年連続で受託 ・90%以上のEPA候補生がJLPT N3に1年で合格 |

| 教育ノウハウ | ・40年にわたる塾事業の経験を活かした試験対策カリキュラム ・過去問分析に基づく効率的な学習教材の開発 |

| 専門的な日本語教育 | ・2校の日本語学校を運営 ・年間2,000人以上の留学生受け入れ実績 |

| 現場に即した指導 | ・介護事業所での勤務経験を持つ日本語教師による研修 ・実践的な知識を活かした国家試験対策 |

| 専門家の監修 | ・東京都立大学名誉教授・西郡仁朗氏によるカリキュラム監修 |

N3レベルの合格率が90%を超えていることからも、明光グローバルが開発した試験対策は多くの受験者に対して効果が見込めます。

まとめ

介護業界における人手不足の深刻化に伴い、外国人材の活用が注目されています。しかし、外国人材が介護福祉士国家試験に合格するためには、高度な日本語能力や専門知識が求められ、多くの課題が存在します。

明光キャリアパートナーズは、これらの課題解決に向けて、外国人に特化した介護福祉士試験対策サービスを提供しています。試験対策講座は、外国人受講生の日本語レベルに応じたカリキュラムを提供し、過去には81.3%の高い合格率を達成しています。

さらに、明光キャリアパートナーズは、特定技能2号試験対策講座など、多様な試験対策サービスも展開しており、外国人材のキャリアアップを総合的にサポートしています。外国人材の採用を検討している企業にとって、明光キャリアパートナーズのサービスは、外国人材の定着率向上に貢献します。少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。