特定技能制度は、人手不足に直面する企業にとって、即戦力となる外国人材を確保するための有効な手段です。しかし、他の在留資格と異なる面が多いため受け入れ企業側の準備と負担が求められます。

今回は、特定技能制度の概要、特定技能1号・特定技能2号の違い、受け入れ要件や手続き、導入のメリット・デメリットについて詳しく解説します。特定技能外国人材の受け入れをスムーズに進めたい企業の人事担当者様は、ぜひご一読ください。

特定技能制度とは

昨今、人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会が立ち行かなくなる可能性が取りざたされています。特に、中小・小規模事業者にとっては深刻です。

特定技能制度は、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設された制度です。

ここでは、特定技能制度が生まれた背景や目的、在留資格の種類である「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い、対象となる業種について解説します。

背景と目的

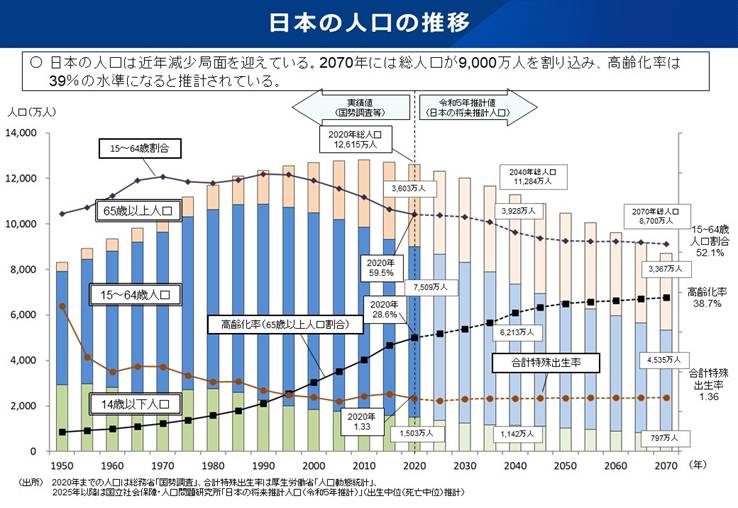

特定技能制度は、日本国内の労働力不足に対応するため、2019年4月にスタートしました。この制度が創設された背景には、日本の深刻な人口構造の変化があります。

画像引用元:我が国の人口について(厚生労働省)

日本の総人口は減少局面にあります。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2070年には9,000万人を割り込むと予測されています。少子高齢化の結果、社会経済活動の中核を担う生産年齢人口(15〜64歳)が大幅に減少し、多くの産業で働き手不足が生じているのが現状です。

また、これまで外国人材受け入れの一翼を担ってきた「技能実習制度」は、本来「技能移転を通じた国際貢献」を目的としています。そのため、労働力の確保という観点からは、技能次週制度の目的や仕組みに限界がありました。

こうした複合的な課題に対応するため、「就労」を目的とし、即戦力となる人材を受け入れるための仕組みとして、特定技能制度が導入されました。産業基盤を維持するために重要な施策といえるでしょう。

「特定技能1号」と「特定技能2号の違い」

特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれています。2つの区分では、求められる技能レベル、日本に滞在できる期間(在留期間)、家族を一緒に連れてくること(家族帯同)の可否など、要件が異なります。

特定技能1号と特定技能2号の違いをまとめると、下の表のようになります。

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 求められる技能 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |

| 在留期間 | 1年、6ヶ月または4か月ごとの更新(通算で上限5年) | 3年、1年または6ヶ月ごとの更新(更新回数に制限なし) |

| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 (配偶者・子) |

| 日本語能力試験 | 必要 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) ※介護、自動車運送業(タクシー・バス)および鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり | 不要 ※漁業及び外食業分野はN3以上の合格が要件になっている |

| 受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |

| 対象分野 | 16分野 | 11分野 |

特定技能1号は、特定の産業分野において、指示を理解し、基本的な業務をこなせる「相当程度の知識または経験」を持つ人材が対象です。即戦力として期待されていますが、在留期間は通算で最長5年という上限があります。

一方、特定技能2号は、特定技能1号より高度な「熟練した技能」を持ち、自らの判断で業務を遂行できたり、現場のリーダーとして他の従業員を指導したりできるレベルの人材を対象としています。在留期間に上限はなく、要件を満たせば配偶者や子と一緒に日本で暮らすことも可能です。特定技能1号からステップアップする先として、専門性の高い業務を長期的に任せる場合が想定されます。

特定技能1号と特定技能2号の対象業種

特定技能1号と特定技能2号では、対象業種が異なります。対象となる分野は、次のとおりです。

なお、政府は今後も人手不足の状況を踏まえ、対象分野の見直しや拡大を検討しています。自社の事業が特定産業分野に該当するかを、出入国在留管理庁ホームページで確認するようにしましょう。

特定技能1号(16分野)

- 介護分野

- ビルクリーニング分野

- 工業製品製造業分野(※)

- 建設分野

- 造船・舶用工業分野

- 自動車整備分野

- 航空分野

- 宿泊分野

- 農業分野

- 漁業分野

- 飲食料品製造業分野

- 外食業分野

- 自動車運送業分野

- 鉄道分野

- 林業分野

- 木材産業分野

特定技能2号(11分野)

- ビルクリーニング分野

- 工業製品製造業分野(※)

- 建設分野

- 造船・舶用工業分野

- 自動車整備分野

- 航空分野

- 宿泊分野

- 農業分野

- 漁業分野

- 飲食料品製造業分野

- 外食業分野

※「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」は「工業製品製造業分野」として1つに統合されました

企業が特定技能外国人材を受け入れるための要件と必要書類

特定技能外国人材の受け入れを成功させるには、企業側が満たすべき要件を理解し、必要な書類を準備することが大切です。ここでは、受け入れ企業(特定技能所属機関)に求められる具体的な要件と、申請手続きに必要な主な書類について解説します。

参照元:

特定技能外国人材を受け入れるための要件

特定技能外国人材を受け入れる企業は、外国人材が日本で安心して生活できる環境を確保するため、法律で定められたさまざまな要件を満たす必要があります。求められる主な要件は次のとおりです。

| 項目 | 要件 |

|---|---|

| 適切な雇用契約の締結 | ・労働基準法などの関係法令を遵守した雇用契約を結ぶこと ・特定技能外国人の報酬額が、同じ業務に従事する日本人従業員と同等以上であること ・所定労働時間が、通常の労働者(フルタイム)と同等であること ・一時帰国を希望した場合に有給休暇を取得させられること ※業務上やむを得ない場合を除く |

| 受け入れ企業の適格性 | ・労働保険、社会保険、税に関する法令を遵守し、納付していること ・特定技能雇用契約の締結日前1年以内や締結後に、経営上の都合による解雇(非自発的離職)を行っていないこと ・特定技能雇用契約の締結日前1年以内や締結後に、受け入れ企業の責任による行方不明者を発生させていないこと ・過去5年以内に、出入国または労働に関する法令に関する不正行為や著しく不当な行為を行っていないこと 例:暴行、脅迫、賃金不払い、保証金の徴収など ・禁錮以上の刑や、特定の法令違反による罰金刑を受けてから5年を経過しない者に該当しないこと ・特定技能雇用契約を継続して履行できる安定した経営基盤を有していること ・特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること |

| 支援体制の整備 ※特定技能1号の場合 特定技能2号は対象外 | ・特定技能1号外国人に対し、職業生活・日常生活・社会生活上の支援(住居確保、公的手続き補助、相談対応など)を行うための計画を作成し、適切に実施する体制があること ・支援責任者および支援担当者を選任していること ※支援の全部を登録支援機関に委託することも可能 |

これらの要件を満たしていることが、特定技能外国人材を適正に受け入れるための前提条件となります。

受け入れに必要な主な書類一覧

特定技能外国人を受け入れるには、多くの書類を準備しなければなりません。主に必要となる書類は、大きく次の3つのカテゴリーに分けられます。

- 外国人本人に関する書類など

- 受け入れ企業(特定技能所属機関)に関する書類

- 特定産業分野に関する書類(該当する場合)

これらの書類は、受け入れ企業の業種・規模、支援体制などによって異なります。自社の状況に応じて、必要な書類を準備しましょう。

外国人本人に関する書類など

- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書

- 写真

- 技能試験および日本語能力試験の合格証明書

- 健康診断個人票

- 履歴書

- パスポートの写し

- 在留カードの写し(日本在住の場合)

- 本国の公的手続きを経ていることを証明する書類 など

受け入れ企業(特定技能所属機関)に関する書類

- 特定技能雇用契約書の写し

- 雇用条件書の写し

- 1号特定技能外国人支援計画書の写し(特定技能1号のみ)

- 登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人事業主の場合)

- 決算文書の写し

- 労働保険、社会保険、税に関する納付証明書

- 特定技能所属機関概要書

- 雇用の経緯に係る説明書

- 報酬に関する説明書 など

特定産業分野に関する書類(該当する場合)

- 従事する分野特有の要件を満たしていることを証明する書類

※農業分野と漁業分野に限る

特定技能外国人材を受け入れるための手続き

特定技能外国人材を受け入れるための手続きは、対象となる外国人材が日本国内にすでに在留しているか、海外に居住しているかによって手続きは異なります。ここでは、国内在留者と海外在住者、それぞれの受け入れ手続きの流れを解説します。

参照元:

国内在留外国人材を受け入れる手続き

すでに留学や技能実習など、他の在留資格で日本に滞在している外国人材を特定技能として雇用する場合、現在の在留資格を「特定技能」に変更する必要があります(在留資格変更許可申請)。手続きの主な流れは下の表のとおりです。

画像引用元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)

特定技能として就労させる場合は、在留資格変更の許可後に開始する必要があるため、許可前に働かせることはできません。

また、申請は時間的余裕をもって行いましょう。現在すでに得ている在留資格の期限は、在留資格変更許可申請後に自動的に延長されます。これを特例期間といいます。在留資格変更許可または不許可の処分がされる時までか、在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時まで、引き続き日本に在留できます。

しかし、特例期間内に審査結果を出さなければならないという決まりはないため、理論上は一時帰国があり得ます。したがって、無理のないスケジュールで更新することが重要です。

海外在住外国人材を受け入れる手続き

海外に居住している外国人材を新たに特定技能として日本で雇用する場合、日本への入国前に「在留資格認定証明書(COE)」を取得する手続きが必要になります。COEは、外国人材が日本で特定技能として就労するための上陸条件に適合しているかを、法務大臣が事前に認定し、証明する書類です。

手続きの主な流れは、下の表のとおりです。

画像引用元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)

海外からの受け入れでは、企業がまず日本国内で在留資格認定証明書(COE)を取得し、外国人本人がビザ(査証)申請を行います。外国人本人の居住地を管轄する在外公館の申請窓口、指定する代理申請機関、オンラインなど、ビザを申請する在外公館が指定する方法でビザ申請を行います。在留資格認定証明書(COE)の有効期間は3ヶ月なので、余裕を持ったスケジュール管理と、相手国の送出手続き(必要な場合)の確認が重要です。

特定技能制度を導入するメリット

特定技能制度を導入すれば、人手不足の解消以外にも、多くのメリットが得られます。主なメリットには、次のものが挙げられます。

| メリット | 概要 |

|---|---|

| 即戦力人材の確保できる | 基礎的なスキルとコミュニケーション能力を備えており、入社後の早期の活躍が期待できる |

| 安定した労働力の確保できる | 特定技能1号は最長5年、特定技能2号は更新さえすれば、在留期間の通算制限無しに雇用できる |

| 技能実習からスムーズに移行できる | すでに雇用している技能実習2号修了者を、特定技能へ移行させることで、業務に慣れた人材を継続して雇用できる |

| フルタイムでの雇用できる | 特定技能外国人材は、日本人従業員と同様にフルタイムで雇用できる |

これらのメリットにより、特定技能制度は多くの企業にとって、人材確保や安定した雇用確保につながるでしょう。

特定技能制度導入に伴うデメリット

特定技能制度は人材確保に有効ではありますが、導入にあたってデメリットに気を付けなければなりません。主なデメリットには、次のものが挙げられます。

| デメリット | 概要 |

|---|---|

| 義務的支援が負担になる | 特定技能1号の外国人材に対して、住居探しや契約手続きの補助、日本語学習の機会提供、定期的な面談、相談対応など、多岐にわたる支援を行う義務がある |

| 複雑な手続きが負担になる | 在留資格の申請、変更、更新には多くの書類が必要になる |

| コスト面の負担が大きい | 人材紹介会社や登録支援機関を利用する場合は、別途手数料が発生する |

| 雇用期間に制限がある | 特定技能1号は、最長在留期間の5年を超えて雇用を希望する場合、特定技能2号への移行が必要となり、試験合格などの条件を満たす必要がある |

| コミュニケーションと文化への配慮が必要になる | 業務上の専門的な指示や、文化・習慣の違いによる誤解を防ぐための継続的な配慮が必要になる |

これらのデメリットを踏まえ、社内体制の整備やコスト計画を慎重に行うことが重要です。

特定技能の受け入れでお悩みの方は明光グローバルにご相談ください

在留資格「特定技能」を申請する際、必要書類の多さと制度の複雑さに注意が必要です。申請手続き・受け入れ後の手続きでお困りなら、専門家のサポートが効果的です。最後に、明光グローバルの概要と、提供する特定技能人材の紹介・支援サービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

| 事業 | サービス |

|---|---|

| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |

| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

特定技能人材紹介サービス

特定技能人材紹介サービスとは、特定技能人材の導入から定着まで、一気通貫したサポートが受けられるコンサルティングサービスです。

明光グローバルは、特定技能1号人材の登録支援機関として認定されています。登録支援機関とは、特定技能1号の人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されているサポート機関です。

企業が登録支援機関と委託契約を締結すると、必要に応じて特定技能人材への支援を登録支援機関に委託することができます。具体的には、ご契約いただいた企業においては、特定技能人材の紹介に加えて、次のサービスをご利用いただくことが可能です。

- 特定技能人材の採用に向けた各種申請書類作成のサポート

- 特定技能人材の生活サポート

- 特定技能人材の母国語での相談窓口

- 特定技能人材との定期面談

明光グローバルのサービスが選ばれている主な理由には、次の3つのサポート体制にあります。

| サポート内容 | 概要 |

|---|---|

| 採用支援 | ・SNSを活用した独自の採用ルート ・提携教育機関との連携による人材確保 ・母国語スタッフによる適性評価 |

| 充実した入社前後のサポート | ・在留資格申請の手続き代行 ・住居やライフラインの整備 ・銀行口座開設など初期手続きの支援 |

| 効果的な定着支援と能力開発 | ・定期的な面談によるフォロー ・母国語による相談窓口の設置 ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 |

こうした包括的なサポートにより、半年で100名以上の紹介実績を持つ企業様もいます。特定技能人材の採用をお考えの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

明光グローバルの強み

明光グローバルの強みは、「集客力」「教育力」「専門性」の3点です。

明光グローバルは、SNSや各種メディアなどを通じて外国人材を数多く集客しています。また、グループ会社のネットワークを通じて、各種教育機関からも優秀な人材を獲得しています。潤沢な候補者情報を獲得しているからこそ、企業にぴったりの人材を選抜し、推薦することが可能なのです。

エンジニア、メカニック紹介サービス

明光グローバルのエンジニア、メカニック紹介サービスは、施工管理(建築、土木、電気、設備)や自動車整備士の採用から定着までをトータルでサポートする総合支援体制が大きな特徴です。サービスが選ばれる主な理由は、次の3つの強みにあります。

| 強み | 内容 |

|---|---|

| 安定的な人材確保と確かな選考 | ・SNSや提携教育機関を通じた豊富な人材プール ・母国語スタッフによる丁寧なスクリーニング ・企業ニーズに合わせた最適なマッチング |

| 充実した入社前後のサポート | ・定期的な面談による就業状況の確認 ・生活面での相談対応や各種支援 ・在留資格申請のサポート |

| 効果的な定着支援と能力開発 | ・独自開発の外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」による日本語学習 ・継続的な教育研修プログラムの提供 ・エンゲージメント向上による離職率低下 |

包括的なサポート体制により、企業と外国人材の双方が安心して採用活動を進めることができます。特に高度人材の採用では、専門的なスキルや経験の評価に加え、日本での長期的なキャリア形成のサポートが重要です。

まとめ

特定技能制度の概要、特定技能1号・特定技能2号の違い、受け入れ企業の要件と手続き、導入のメリット・デメリットについて解説しました。

日本の深刻な人手不足に対応するため導入された特定技能制度は、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にし、企業の労働力確保に貢献しています。しかし、申請手続きの複雑さや書類の多さ、特定技能1号における生活支援義務など、受け入れ企業には相応の準備と体制作りが求められ、負担となるケースも少なくありません。

もし、特定技能外国人材の採用や申請手続き、受け入れ後のサポート体制でお悩みの場合は、専門知識を持つ支援機関の活用が有効です。「明光グローバル」は、教育事業で培った知見を基に、人材紹介から申請代行、入社後の定着支援まで一貫してサポートします。特定技能制度の活用をご検討中の企業様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。