【イベントURL】

https://peatix.com/event/4195691

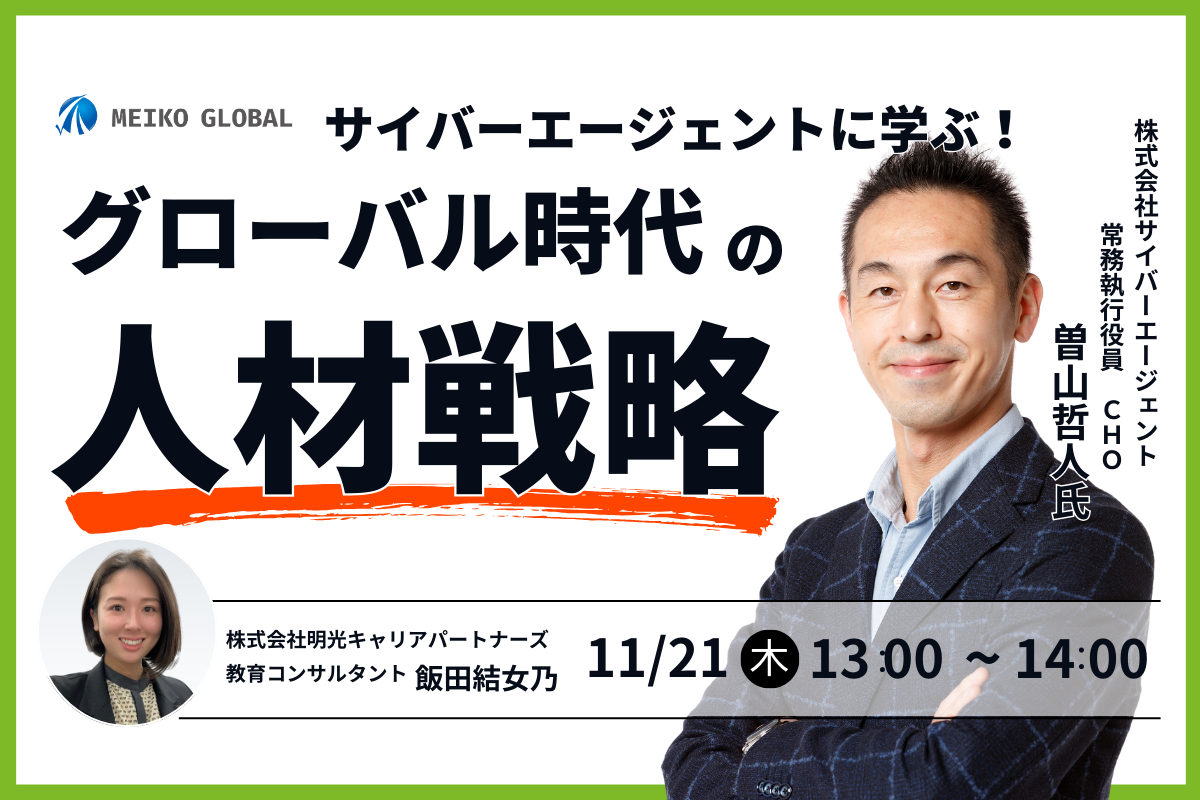

【スピーカー】

株式会社サイバーエージェント 取締役 人事統括 曽山哲人 氏

【本文】

曽山哲人氏(以下、曽山):みなさんこんにちは。私たちサイバーエージェントは、明光キャリアパートナーズのみなさんに大変お世話になっております。まず、前提として「サイバーエージェントはグローバル人材、つまり外国籍の人材を多く採用している会社なのか?」という点ですが、全社で見ると日本人が多いのが実態です。

ただし、特に技術職や開発職といったエンジニア分野では多くの外国人材を採用しており、とても活躍している事例が多数あります。

今日はまず、外国人材の活躍事例をご紹介します。その上で、グローバル人材における評価と適材適所についてお話しします。

さらに、高度人材のマネジメントに関するポイントをお伝えし、最後に外国籍の人材を採用する際にサイバーエージェントが特に大切にしている点をお話しします。

まず前提として、サイバーエージェントが採用の観点でどのように評価されているかをご紹介します。こちらのランキングをご覧ください。2025年卒業予定のエンジニア学生に向けた就職希望ランキングで、サイバーエージェントは2位にランクインしています。

私が入社した24年前、サイバーエージェントはまだ社員30名ほどの規模で、企業ブランドはほとんどありませんでした。そのため採用の難易度も非常に高く、努力はしていましたが

現在、当社の認知度は業績拡大とともに向上していますが、安心できる状況ではありません。日本国内の採用市場では大きな変化が起きています。それは、採用の競争を超えた「採用の戦争」とも言える状況です。

みなさんも肌感覚で感じられていらっしゃるかもしれませんが、「エントリーが集まらない」「内定後の辞退が増えている」「求人目標が埋められず充足率が満たせない」こうした事例が日本の企業で増えています。

サイバーエージェントでも苦労しながら採用を進めており、特にエンジニア職を中心に外国籍の社員が活躍している状況です。そのため、今日のテーマは非常に重要だと考えています。

さて、最初のテーマである外国籍人材の活躍事例についてご紹介します。現在、技術職において特に採用競争が激化しており、その中で外国籍のメンバーが大きな力を発揮しています。

活躍人材には新卒入社のケースもあれば中途入社のケースもあります。例えば、ベトナム出身で、2014年に新卒として入社た彼は最初、ユーザー向けサービスを提供する「アメーバブログ」などのメディア関連部署に配属されました。その後、「ABEMA」などのテレビ事業に携わり、さらに技術のコアとなる本部での業務を経て、現在はベトナムに開発拠点を立ち上げ、自ら責任者として開発を進めています。

外国籍のメンバーの国籍はさまざまで、中国や韓国、イギリスやドイツといったヨーロッパ諸国から転職してきた社員もいます。次に2つ目のテーマである「評価や適材適所」についてお話しします。サイバーエージェントでは、外国籍の社員向けというよりも、外国籍社員を含むすべての国籍の社員に納得度が高められるような評価制度を設計しています。

1つ目は「JBキャリアプログラム」です。「JB」は「ジョブ」を意味し、仕事内容の規模や重要度によってグレードをつけて評価する仕組みです。期待する職務や職能を箇条書きで記載しています。このプログラムでは、職務と職能の両方が評価の軸となり、特に大きな仕事を担える人が高く評価される仕組みです。

この評価制度のポイントは、キャリアの段階に応じた評価基準にあります。若手社員の場合、仕事内容の規模は小さいことが多いため、スキルやマインドといった職能面を重視します。一方で、キャリアが進むにつれて、仕事内容の規模や成果がより重要になります。つまり、若手はマインドやスキルが評価の中心であり、経験を積むほど仕事の大きさや成果が重視されるという仕組みです。

このような仕組みによって、社員一人ひとりが納得感を持ちながら成長していける環境を整えています。

このグレードについては、JB1からJB13までのそれぞれの職務と職能を、まとめて言語化しています。細かすぎず、シンプルに記載しているのが特徴です。

例えば、JB1は「教えてもらえればその仕事ができるようになる」、JB3は「その知識やスキルを他のメンバーにも教え、グループに貢献できる」といった具合です。そしてJB13では、「世界的・社会的にインパクトを持つ技術的な成果を生み出す」など、具体的な目標が明文化されています。こうした基準を社内に公開し、それを基に昇格プロセスを構築しています。

次に「職能」についてです。先ほどお話ししたように、若手ほど職能が重要になります。職能については、「専門性」「戦略性」「業務遂行力」「オーナーシップ」「フォロワーシップ」の5つの項目を設定しています。これらの項目は、活躍しているエンジニアの特性を分析して抽出したものです。この基準は、採用時にも共有し、実際の評価プロセスでも用いています。

評価基準を明文化して共有することで、評価のズレや不満を大幅に減らすことができます。この5つの項目がすべての企業に当てはまるわけではありませんが、みなさんの会社でも、自社に適した基準を設定し、それを明文化して共有することで、より公平で納得感のある評価制度を構築できるはずです。ぜひご参考ください。

例えば、サイバーエージェントで特徴的なのはオーナーシップとフォロワーシップの2つです。どちらも重要であることを明確にしています。オーナーシップについては、スライドにあるように「主体的、積極的に行動すること」と定義しています。そのため、受け身な姿勢だけでは昇格が難しいと明文化しており、「オーナーシップが不足しているから、このままだと昇格できない」と率直に伝えることができます。

また、フォロワーシップについても、個性が強いこと自体は良いことですが、チームの調和を乱すだけの行動は評価されません。チームに協力し、調和を保つことも重要な仕事であると位置づけています。

こうした評価基準を運用する中で、適材適所の仕組みについてもご説明します。この仕組みは次のテーマである「高度人材のマネジメント手法」にもつながる部分ですので、併せてご紹介します。

たとえば「キャリアエージェント」です。これはサイバーエージェントのエンジニアだけでなく、全職種を対象とした制度で、社内に専任のヘッドハンターの役割を持つ人材がいます。キャリアエージェントの主な仕事は、伸びる部署に伸びる人材をマッチングさせることです。例えば、役員が「この開発部門の責任者が欲しい」と依頼をすると、キャリアエージェントが全社の候補者リストを作成し、役員に提案します。

合意が得られた場合、役員同士の異動調整や、場合によっては役員会議での議論を経て異動が決まります。キャリアエージェントは、優秀な人材を活かすための異動を起案する権利を持っており、人材が部署で埋もれることを防ぐ役割を果たします。

また、エース人材だけでなく、現在のパフォーマンスが振るわない社員やもっと力を発揮したいと思っている社員に対しても、キャリアエージェントがフォローします。個別に面談をしたり、適切な部署への異動を提案することで、社員の成長を支援しています。

次に「キャリチャレ」についてです。これは社内異動の公募制度で、半年に1回、年2回実施しています。全グループ会社から募集される職種概要は毎回200種類ほどに上り、全社員が自由に応募できる仕組みです。この仕組みを通じて、1年に100人ほどが応募し、そのうち80〜90人が異動しています。

この制度は社員が自らの手でキャリアを築くことを可能にし、「キャリアに不安を感じている」という声に応える仕組みとなっています。こうした仕組みが、社員が安心してキャリアを積み上げられる環境を提供しています。

「リスキリングセンター」という取り組みもあります。こちらは社内でリスキリングを行うための技術研修を支援する仕組みです。社員が新たなスキルを習得し、成長を続けるための環境を提供しています。

次に「CA BASE SUMMIT」。これは、エンジニア幹部が他部署のエンジニア4〜5人とともにチームを編成し、全体で10チームほどを作ります。これらのチームが、エンジニア視点での新規事業提案や経営課題の解決策を議論し、それを社長の藤田晋を含む経営陣に直接提案できる機会を提供するものです。提案が採用されると、実際に実行に移され、成果を出すケースも多く見られます。

「次世代マネジメント室」は、エンジニアの将来の幹部候補を育成するための取り組みです。各部門から幹部候補として選ばれた7〜8名のエンジニアが集まり、サイバーエージェントのエンジニア組織の在り方について議論します。

その提案をCTOクラスや場合によっては役員に共有することで、若手トップ人材の育成を進めています。この取り組みは、次世代のリーダーシップを育成するために非常に重要な役割を果たしています。

次に「主席認定制度」と「Developer Experts」についてです。まず「主席認定制度」ですが、これは高度人材のマネジメントを目的とした仕組みの1つです。この制度では、テクノロジーやクリエイティブ分野で高い専門性を持ち、さらに経営に貢献している人材を主席として認定します。例えば、エンジニアやクリエイター、研究員などの職種を対象に、その成果と貢献度を評価しています。

主席認定は社内だけでなく社外にも公開されるため、会社内外での評価や信頼を高める役割も果たしています。

トップ人材や優秀なエンジニアの活躍をさらに推進する取り組みとして「ゼミ制度」があります。この制度は、技術研鑽を目的とした活動を会社が支援するもので、半年に一度、社員が自らゼミを立ち上げることができます。

ゼミは部門を超えた全社横断の活動として告知され、本業の時間内に行うことが許可されています。この点は技術者にとって非常に重要で、就業時間内に技術研鑽の活動が認められることで、より積極的な参加が可能となっています。

例えば、あるゼミでは、業務で生成AIをどう活用するかをテーマに取り組んでいます。生成AIの効果的な使い方を習得し、メンバー全員でその活用法を研究する内容となっています。

「研究skill-upゼミ」では、研究活動に取り組む社員たちが、論文の書き方や研究プロジェクトの管理方法、発表資料のデザインといった課題について意見を交換しながら、より洗練された研究を目指しています。こうした取り組みは、社員の知見を深め、研究の質を向上させる大きな助けとなっています。

トップ人材にとって、自分のスキルや知識を磨き、優秀な仲間と共に活動することは何よりのモチベーションになります。そのため、こうした取り組みを会社として支援することが重要です。

こうした考え方を通じて、社員の成長を支援しながら、会社全体をより良くしていく取り組みを進めています。ぜひ、みなさんの会社でも参考にしていただければと思います。

最後に、「グローバル人材活用のポイント」についてお話しします。

まず、グローバル人材を採用する際に最も重要なのは、「採用基準」と「社内登用の基準」を明文化することです。最初は粗い内容でも構いませんが、基準をドキュメントとしてまとめ、公平性を示すことが必要です。この点は、後ほどお話しする「ドキュメンテーションの重視」とも関連しています。

グローバル人材、特にエンジニアをはじめとした専門職は、公平性や基準の透明性を強く求めます。例えば、2024年に私が韓国の大学生向けセミナーに参加した際も、「採用基準が明文化されているか」「キャリアアップの基準が明確に定められているか」という質問を多く受けました。

そのような背景から、採用基準やキャリアアップ基準を明文化し、具体的に示すことは大きなメリットがあります。基準が明確であれば、グローバル人材にとって魅力的であるだけでなく、日本人社員にとってもプラスになります。明文化された基準は、公平で透明性のある職場環境を作り出し、全社員に安心感を与えるからです。

これがグローバル人材活用における最初のポイントとなります。

2つ目のポイントは「ドキュメンテーションの重視」です。これは、「話し合いで何とかする」という方法をできるだけ減らし、ルールや基準を文章化することを推奨するものです。例えば、採用基準や登用基準だけでなく、会社内のルールや仕事やプロジェクトの進め方についても、可能な限りドキュメンテーション化していくことがおすすめです

エンジニアやグローバル人材には、こうしたドキュメントを活用して動くようリクエストすることもできますし、私たち自身が用意することで、職場の共通基盤を整えることができます。

このような取り組みによって、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、明文化された基準や価値観に基づいて行動できるようになります。例えば、フォロワーシップの重要性を明記しておけば、それを基に行動する人材が増えるでしょう。

3つ目のポイントですが、公平に扱うようにするということです。「外国人向けの特別な制度や対応」を切り分けすぎるのではなく、外国人でも日本人でも同様の仕組みで対応するようにしております。もちろん、必要な場合は個別対応を行っています

重要なのは、個別対応と全体のルールのバランスです。特別扱いをしすぎると、ルールから外れすぎたり、逆にその人を孤立させてしまうことがあります。そのため、「大筋のルールは守ってもらうけれども、どうしても困る場合は個別に相談してください」というスタンスを推奨しています。このような方針により、全社員が一貫した基準のもとで働ける環境を維持しながら、柔軟な対応も可能にしています。

以上で、私からのプレゼンテーションは終了となります。ご清聴ありがとうございました。