技能実習制度の廃止の決定とともに、新たに育成就労制度が創設されました。すでに技能実習生を雇用している企業や、これから外国人材の採用を検討している企業にとっては大きな影響のある制度変更です。

育成就労制度は、技能実習制度の代替として機能しつつ、特定技能制度への移行を前提とした制度です。そのため、特定技能制度と類似した点が多いです。

今回は、育成就労制度と技能実習制度の違いや制度のメリット・デメリットを解説するとともに、企業が新制度に対応するために準備するべきことについて解説します。なお、育成就労制度は、法律は可決されましたが、運用方針や詳細はまだ議論中であるため、2024年11月現時点で決まっている情報をもとに解説します。

技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設

まずは、技能実習制度が廃止され、育成就労制度が創設された経緯について解説します。

技能実習制度の課題解決のため

現行の技能実習制度の最も大きな課題は、「制度の目的と実際の運用の乖離」です。

本来の目的は、「国際貢献や人材育成」であるにもかかわらず、人手不足を補うための労働力確保の手段として運用されてきたため、次のような問題が発生しています。

- 人権保護の問題

- 監理、支援体制の問題

- 日本語能力の不足

人権保護の問題

技能実習生の労働者としての権利が十分に保障されていない点が大きな問題となっています。たとえば、転職ができないことや、妊娠した場合の不当解雇などが人権侵害として国際的にも批判されています。

監理、支援体制の問題

技能実習生と受け入れ企業の間に立ち、技能実習生の保護を担う監理団体が企業側に偏るケースが見受けられました。

日本語能力の不足

本来の目的は母国への技能移転であるはずが、安価な労働力として利用されていたため、技能実習生が日本語を使う機会が少なく、日本語力が伸びずに、仕事上や私生活で日本語力の不足が原因となるトラブルが発生していました。

人手不足への対応のため

労働力不足を直接的に解消するために役割を担っていた技能実習制度を廃止すれば、日本における労働力確保に問題が生じることになります。そこで、人材確保において一定の成果をあげている特定技能1号に移行する人材を確保・育成するため、育成就労制度の創設が決定されました。

特定技能人材の受け入れ見込み数

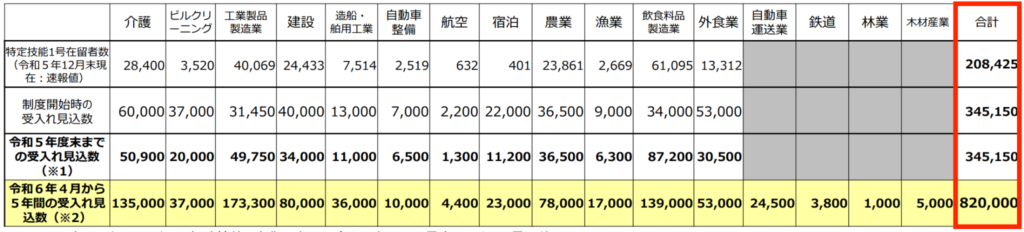

日本政府は、令和6年(2024年)3月の閣議決定により、特定技能の受入れ見込み数の再設定を行いました。

参照元:特定技能制度の受入れ見込数の再設定(令和6年3月29日閣議決定)P1(出入国在留管理庁)

制度開始時(2019年)からの5年間と令和6年(2024年)4月からの5年間で、特定技能人材の合計受入れ見込数の設定が2倍以上になっていることから、政府にとって特定技能人材の確保が大きな目的であることがわかります。

なお、育成就労制度の施行は、令和9年(2027年)であるため、上表は育成就労からの移行を加味しない数字です。

育成就労制度と技能実習制度を比較

続いては、育成就労制度と技能実習制度を次の7つの項目で比較して解説します。

- 目的

- 日本語要件

- 転籍・転職

- 分野・職種

- 監理・支援体制

- 特定技能1号への移行の難易度

- 在留期間

| 項目 | 育成就労制度 | 技能実習制度 |

|---|---|---|

| 目的 | 人材確保・人材育成 | 国際貢献・人材育成 |

| 日本語要件 | 日本語能力A1相当以上(JLPTのN5等)合格もしくは、それに相当する講習の受講 | 要件なし |

| 分野・職種 | 特定技能と同じ16分野(未確定) | 91職種167作業 |

| 転籍・転職 | 一定の条件の元可能※1 | 原則不可 |

| 監理・支援 | 監理支援機関 | 監理団体 |

| 特定技能への移行 | 試験に合格すれば可能 | 職種・作業内容が特定技能の業務に関連性がある 技能実習2号を良好に修了していること 外食分野の場合は技能測定試験の合格および日本語基準を満たす必要あり |

| 在留期間 | 3年間※2 | 通算5年 1号:1年 2号:2年 3号:2年 |

※1:同一の企業で一定の期間以上働いており、技能試験と一定水準以上の日本語試験に合格していること(一定の期間と一定水準については、今後設定される)。

※2:特定技能1号の試験が不合格となった者には、再受験のための最長1年の在留継続を認める。

比較①:目的

育成就労制度の目的は、人材の確保と育成です。具体的には、特定技能に移行する人材を育成・確保し、特定技能制度の受け入れ枠を広げることを目指しています。

一方で、技能実習制度は、開発途上国に対する技能移転を目的とした国際貢献制度として設けられています。

しかし、実際には、多くの企業が人材育成に十分に取り組めておらず、国際貢献という観点においても、人権侵害が指摘されているように、大半の企業でその目的が果たされていないのが現状です。

比較②:日本語要件

育成就労制度では、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格するか、認定日本語教育機関等で日本語講習を受講することが要件となる予定です。これにより、最低限の日本語能力が担保されます。

一方、技能実習制度では、介護職を除いて日本語要件が設けられていません。そのため、日本語能力が不足している実習生は業務上や生活面でのトラブルが生じやすく、さまざまな場面でストレスを感じてしまいます。

参照元:育成就労制度の概要(厚生労働省)

比較③:転籍・転職

転籍・転職については、受入れ企業側の利害が大きく関わるため、大きな注目を集めている変更点です。現段階では、次のように転職・転籍が認められる予定です。

- 「やむを得ない事情がある場合」の転籍範囲を拡大・明確化し、手続きを柔軟化

- 本人の意向による転籍も認める(※明確な条件あり)

- 転籍前の受け入れ機関の初期費用負担については、正当な補填が受けられるよう措置

今後、制度施行までに変更される可能性が十分にあるため、出入国在留管理庁のホームページで最新情報を確認するようにしてください。

比較④:分野・職種

育成就労制度は技能実習制度に代わる制度ですが、職種は引き継がれず、特定技能制度と同じ16分野に限定される予定です。

育成就労制度の産業分野は特定技能と同じ

2024年11月時点では育成就労制度の産業分野はまだ確定していませんが、制度の目的から特定技能制度と同じ下記16分野が対象となる可能性が高いです。産業分野が確定するのは、令和7年中に分別運用方針が策定される際に決まる予定です。

- 介護

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 自動車運送業

- 鉄道

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 林業

- 木材産業

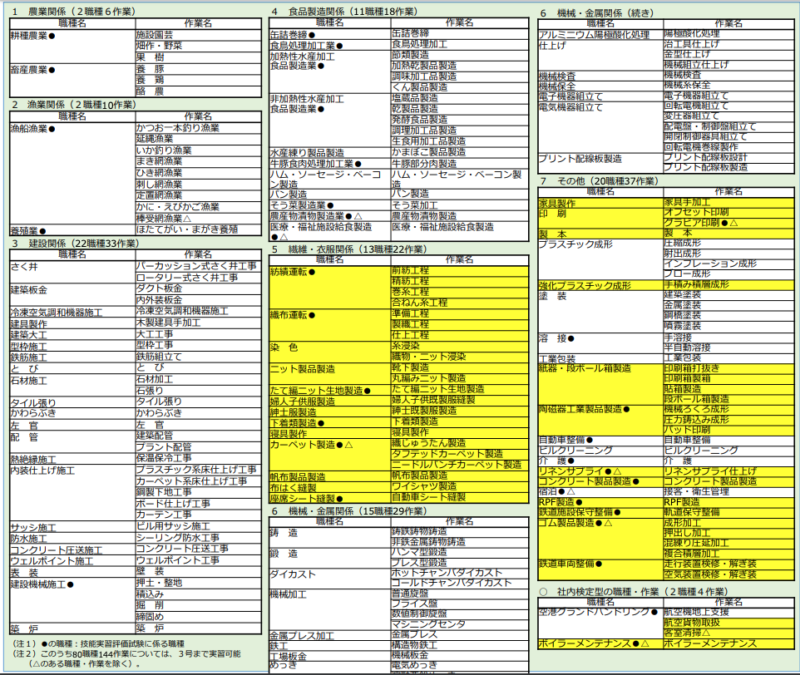

技能実習の対象職種・作業

技能実習は、91職種167作業と下図のように細かく分かれています。

下表の黄色部分は、技能実習制度のみに存在し、特定技能制度において対応する産業分野がありません。そのため、育成就労においても同様に対応する産業分野が設定されない可能性が高いと考えられます。

画像引用元:育成就労制度の概要(厚生労働省)

比較⑤:監理・支援体制

技能実習制度では、監理団体が受け入れ企業を監督・管理し、企業と技能実習生の間に入る役割を担っていましたが、監理団体が企業側寄りであるケースがあることが問題視されていました。監査・指導を行う監理団体が独立性を保てず、企業の利益を優先し、技能実習生の権利保護が不十分な状態になっていたことが今回の法改正の一因でもあります。

育成就労制度では、外部監査人の設置や受入れ機関と密接な関係を有する役職員の関与の制限などにより、独立性を担保する予定となっています。また、名称も監理団体から監理支援機関へと変更となります。

比較⑥:特定技能1号への移行の難易度

特定技能1号への移行に関しては、日本語の試験が設定されるため、育成就労からの移行の方が難易度が高くなることが予想されます。

育成就労からの移行

育成就労から特定技能1号へ移行する場合、次の試験合格等が要件となります。

- 技能検定試験3級等または特定技能1号評価試験

- 日本語能力A2相当以上の試験(N4等)

技能実習からの移行

一方、技能実習から特定技能1号へ移行する場合は、次の2点を満たすことが要件となっており、日本語の試験が課されていません。

- 技能実習2号を良好に修了していること

- 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

なお、「技能実習2号を良好に修了」とは次の2点を満たす必要があります。

- 技能実習1号を1年、技能実習2号を1年10ヶ月以上修了した者

- 技能検定3級相当の実技試験に合格、または実習状況を評価した文書により出勤状況や技能修得状況が良好と評価された者

比較⑦:在留期間

在留期間は、育成就労制度では最長3年間、技能実習では1〜5年間です。

育成就労制度に関して、3年を経過した後も特定技能1号への移行に必要な試験に不合格となった場合、再試験のために最長1年間、在留継続が認められる予定です。

技能実習の在留期間は各区分に応じて次のとおりですが、職種によっては3号が設定されていないため、最長3年となる場合もあります。

- 技能実習1号:1年以内

- 技能実習2号:2年以内

- 技能実習3号:2年以内

参照元:

その他の違い

これまで解説した育成就労制度と技能実習制度との違いに加え、支払手数料や日本語能力を向上させる取り組みなどが改善されます。

支払手数料を分担する仕組み

育成就労制度では、外国人材が送り出し機関に支払う手数料を抑えるため、外国人材と受入れ機関が適切に分担する仕組みを導入予定です。

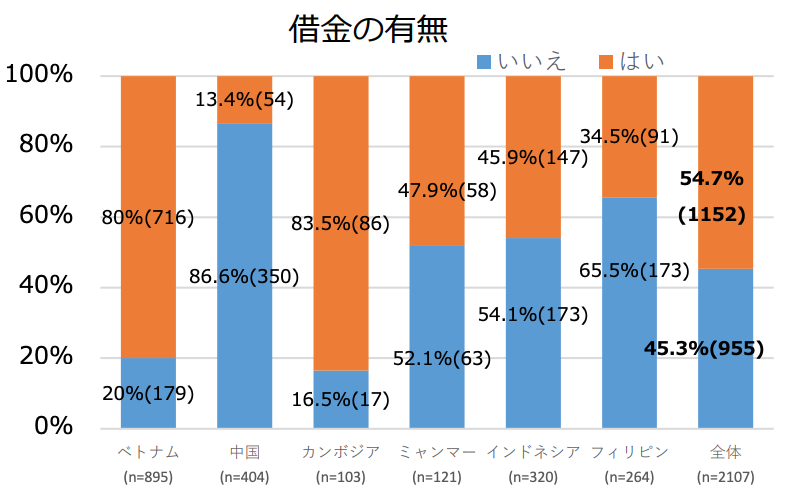

一方、技能実習制度では、実習生が送り出し機関に多額の手数料を支払うため、「日本での実習のために多額の借金を抱える」という問題が指摘されています。出入国在留管理庁の「技能実習生の支払い費用に関する実態調査結果について」(令和4年7月26日)によると、来日前に借金をしている実習生は全体の約55%に上ります。

画像引用元:育成就労制度の概要 P7(厚生労働省)

しかし、実際には実習生が手数料支払いのために、土地や貴金属といった資産を売って手数料を払っているケースもあるため、55%という数字以上に多くの実習生が経済的な負担を感じていると考えられます。

日本語能力向上方策

育成就労制度では、技能実習制度で問題となっている技能実習生の日本語能力不足を改善するため、入国前や特定技能1号への移行時に日本語要件を課すことに加え、次の方策が取られる予定です。

- 日本語教育支援に取り組んでいることを優良受入れ機関の認定要件にする。

- 日本語教育機関認定法の仕組みを活用し、教育の質の向上を図る

参照元:育成就労制度の概要(厚生労働省)

制度変更による企業にとってのメリット

続いて、企業における制度変更のメリットについて解説します。主なメリットは次の3点です。

- 技能実習に比べて日本語能力が高い

- 長く働いてもらうことができる

- 安心して制度を利用できる

技能実習に比べて日本語能力が高い

育成就労制度では、在留資格取得の日本語要件が課されているため、最低限の日本語力が担保されます。そのため、技能実習と比較して指導にかかる労力や作業中の意思疎通などがよりスムーズになることが期待できます。

長く働いてもらうことができる

育成就労の3年間と特定技能1号の5年間を合わせて、8年間働いてもらうことが可能です。長期的な就労が可能なため、企業としても人材育成に積極的に投資しやすくなり、スキル向上や安定した労働力の確保が期待できます。

安心して制度を利用できる

技能実習制度では、制度の目的と実際の運用に乖離がありました。この乖離が解消されることで、企業は安心して制度を利用できるようになります。

たとえば、メディア報道の影響もあり、技能実習制度は業界を知らない人から悪いイメージを持たれることもありますが、制度の変更によって、こういったマイナスイメージの払拭も期待できます。

制度変更による企業にとってのデメリット

育成就労制度に制度変更されることによるデメリットもあります。主なデメリットは次の4点です。

- 採用のハードルが技能実習に比べて高い

- 事務手続きが増える

- 早期に転籍されてしまう可能性がある

- 採用の諸経費が技能実習よりも高い

採用のハードルが技能実習に比べて高い

育成就労制度では日本語要件があるため、技能実習制度に比べて人材の募集が難しくなると考えられます。

特に、円安の影響で日本での就労を希望する外国人材が減少傾向にある中で、日本語能力を満たす候補者を確保することが一層難しくなります。その結果、各企業は限られた人材を巡って競い合うことが予想されます。

事務手続きが増える

育成就労制度は技能実習制度からの変更でありながら、特定技能制度の要素を多く含むため、双方の事務を引き継ぐことが考えられます。

受け入れ前の事務手続き

受入れ人数枠を含む育成・支援体制適正化、分野別協議会への加入等が要件となる可能性があります(参照元:育成就労制度の概要 P9(出入国在留管理庁))。

たとえば、特定技能と同様に、外食業であれば食品産業特定技能協議会、宿泊業であれば宿泊分野特定技能協議会への構成員になることが要件となる可能性があります。

受け入れ後の事務手続き

技能実習制度で行われている技能実習日誌の記入、認定計画の履行状況に係る管理簿は形を変えて継続されることが予測されます。また、監理団体の定期巡回は、独立性の高い監理支援機関の定期巡回となり、監査項目が増えることや監査自体が厳しくなると考えられます。

早期に転籍されてしまう可能性がある

育成就労制度では、一定の条件を満たすことで転籍が可能となる予定です。そのため、企業は採用時に初期投資をしたにもかかわらず、早期に転職されてしまうリスクがあります。

採用の諸経費が技能実習よりも高い

採用時の諸経費は、技能実習制度に比べて育成就労制度の方が高くなります。

技能実習制度では、送り出し機関への手数料は外国人が負担していたところ、育成就労制度では、外国人材と受入れ機関が手数料を分担する仕組みが導入される予定となっているためです。

技能実習制度の廃止と育成就労制度開始のスケジュール

続いて、育成就労制度の施行時期と技能実習制度の今後取り扱いについて解説します。

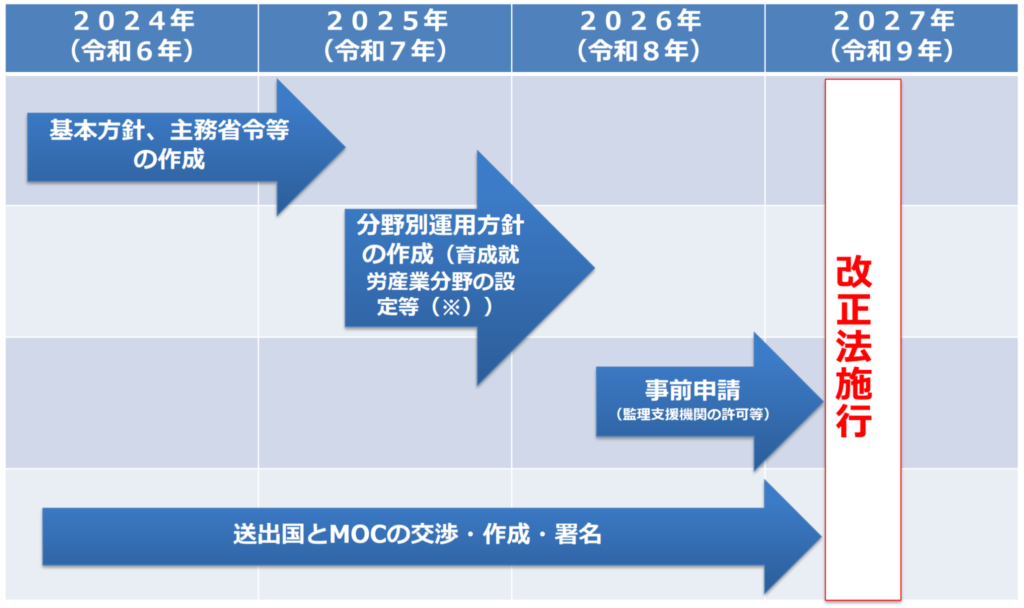

育成就労制度の施行時期

育成就労制度の施行時期は、2027年の予定です。分野別運用方針や分野設定は、2025年から2026年にかけて行われ、このタイミングで特定技能も適正化が測られる予定です。2024年11月現在は、基本方針や主務省令の作成段階です。

画像引用元:育成就労制度の概要(厚生労働省)

育成就労制度開始に向けた技能実習制度の今後取り扱い

育成就労制度は技能実習制度に代わる制度ですが、基本的には特定技能への移行を目指すためのものです。そのため、現在の技能実習の職種に含まれている作業であっても、育成就労制度の産業分野には該当しない作業もあります。

そのため、一部の作業については育成就労制度の対象外となり、特定技能への移行が難しいケースも考えられます。

分野・職種については継続した情報取集が必要

特定技能の分野・職種は追加されることがあるため、最新情報の収集が重要です。

実際に、令和6年(2024年)3月の閣議決定で特定技能に新たに4つの産業分野が追加されたことに伴い、関連する技能実習の職種も増えています。具体的には、特定技能の「鉄道」分野の追加により、技能実習の「鉄道車両整備」職種が、「木材産業」分野の追加により、技能実習の「木材加工」職種などが、特定技能に関連する職種として位置付けられました。

制度変更に伴い企業が準備すべきこと

技能実習制度から育成就労制度への移行に伴い、企業は次の3つの準備をすることが重要です。

- 制度に関する知識を身につけ採用方針を決める

- 雇用中の技能実習生への対応を決める

- 教育体制を整える

制度に関する知識を身につけ採用方針を決める

まず大切なのは、最低限の制度知識を身につけることです。そうすることで、今後の採用方針の決定に役立ちます。

たとえば、「今後も制度終了まで技能実習生の採用を継続する」「特定技能人材の採用に切り替える」「育成就労人材の採用を試みる」といった選択肢から、企業の状況に適した採用方針を決定することが可能になります。

雇用中の技能実習生への対応を決める

技能実習生を雇用中の企業は、技能実習生への十分なケアが必要です。

実習生にとっては、自身の在留資格に関わる制度が廃止になることで不安に感じる人も多いでしょう。そのため、制度が急に廃止されるのではなく段階的な廃止であること、また特定技能1号への移行を視野に入れたキャリアプランを示すことが重要です。

現在の技能実習の職種が特定技能の産業分野に対応していない場合であっても、2025年〜2026年頃には特定技能も適正化が図られる予定であるため、最新情報を提供するなどして実習生が今後のキャリアを見据えられるようサポートすると良いでしょう。

教育体制を整える

企業が新たに育成就労人材を採用する場合、教育体制を整えることが重要です。育成就労人材は特定技能と同じ分野の仕事を担いますが、日本語能力が原因で業務が滞ることや、管理・指導が難しくなることが想定されるため、十分な教育サポートが求められます。

日本語能力を理由に業務が滞る可能性がある

技能実習から育成就労の採用へ切り替える場合、日本語能力に応じて業務が滞る可能性があります。育成就労人材は、技能実習生と異なり日本語能力要件が課され、単純作業以外を担う必要があります。

管理・指導が難しくなる

育成就労制度の日本語要件はN5程度であるため、特定技能人材よりも日本語能力が低いことが想定されます。そのため、特定技能人材に比べ、管理や指導が難しくなると考えられます。

外国人向け教育サービスを導入しよう

明光グローバルでは、「企業で活躍できる外国人材」を育成するための日本語教育、及び研修サービスを提供しています。明光グローバルの強みは次のとおりです。

- 40年以上の日本語教育ノウハウ:親会社の明光ネットワークジャパンの日本語学校(JCLI、早稲田EDU日本語学校)で培われた教育ノウハウを法人向けにアレンジして提供します。

- 幅広いカスタマイズ:日本語能力向上や特定技能試験対策、海外現地教育、介護福祉士試験対策など、業界・職種に応じたニーズに対応できます。

- 豊富な実績:外務省EPA事業を3期連続受託し、国内外ともに導入実績があります。

明光グローバルの4つの日本語教育サービス

明光グローバルでは、次の4つの日本語教育サービスを提供しています。少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。

- e-ラーニング(Japany):時間や場所を問わずに学習できるe-ラーニングシステムです。1,200本以上のレッスン動画を提供しており、JLPT N5~N1対策、特定技能試験対策、会話の日本語などにも対応しています。定着度テストや学習者の進捗状況を確認できる管理者サポート機能も備えています。

- 日本語レッスン:明光の基準を満たしたビジネス経験のあるプロ講師が、「話せる」「書ける」を軸にリアルタイムで行なう日本語レッスンを提供します。企業に最適なレッスンプランにカスタマイズでき、また、報告書を共有することでレッスンの内容や上達度を可視化します。

- 日本語能力測定試験:JLPT等の試験では測りきれない、コミュニケーション能力・発音・与える印象など日本人らしい表現力を総合的に測ります。当社プロ講師とオンラインの面談形式で行い、評価文付きの個人成績表を発行します。

- 各種研修:日本で働く外国人材向けに、異文化理解やビジネスマナー研修、日本人社員のための外国人受け入れ研修、接遇・セールス研修などを提供します。経験豊富なプロを招き、企業の課題に合わせたカスタマイズも可能です。

まとめ

技能実習制度から育成就労制度への移行により、企業にはメリットとデメリットの両方が生じます。今からできる準備として、制度の基本知識を身につけ、将来の採用方針を決めておくことが大切です。

特に、現在技能実習生を雇用している企業では、実習生へのケアが重要です。また、育成就労で人材を採用する場合には、教育体制の整備が欠かせません。特定技能と同じ業務を担うものの、日本語能力は特定技能人材よりも低い点に注意する必要があります。

明光グローバルでは、40年以上の日本語教育実績や海外現地での教育実績を活かし、企業で活躍できる外国人材の育成をサポートしています。各種サービスは企業のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。少しでも興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。