2025年12月から、日本語能力試験(以降、「JLPT」)の試験結果に日本語教育参照枠の「CEFR(セファール)」レベル参考表示が導入されることになりました。外国人材の採用に不慣れな企業を中心に「日本語教育参照枠やCEFRレベルとは何?」「日本語教育参照枠をどのように活用すればよい?」との声がよく聞かれます。

そこで今回は、日本語教育参照枠の概要や仕組みを説明したうえで、企業が日本語教育参照枠を活用するポイントを解説します。日本語教育参照枠についての理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

日本語教育参照枠とは

日本語教育参照枠とは、日本語学習者が自らの日本語の習熟度を客観的に把握したり、具体的な学習目標を立て自律学習を進めたりするための指標のことです。2021年、文化庁の文化審議会国語分科会によって作成されました。

日本語教育参照枠はヨーロッパ言語共通参照枠(以降、「CEFR」)を参考にしていますが、単なる「日本語版のCEFR」ではなく、日本語教育の特性を反映した独自の枠組みとなっています。

日本語教育における参照枠では、日本語の習熟度を示すわかりやすい指標として、A1からC2までの6段階に分かれたCEFRレベルが設定されています。このCEFRレベルは、これまでも政府や関係省庁を中心に活用されてきました。

たとえば、特定技能1号の日本語要件に記載されている「A2レベル相当以上のスコア」や「就労前の日本語能力がA1相当以上であること」といった基準も、まさにこのCEFRレベルに基づいています。

日本に在留する外国人材の数は増加傾向にあります。日本語試験や日本語教育機関の評価指標に日本語教育参照枠のCEFRレベルが紐づくことで、転勤や転職、教育機関の変更が発生しても、外国人材が継続的に適切な日本語教育を受けられるようになるでしょう。今後、日本語教育参照枠はより広く活用されていくと考えられます。

日本語教育参照枠の仕組み

日本語教育参照枠では、日本語能力の熟達度を大きく分けて4つの枠組みで捉えています。全体的な尺度である「CEFRレベル」と、「言語活動別の熟達度」、「言語能力熟達度を構成する能力」、「言語能力記述文」(以降「Can do」)です。

| 枠組み | 概要 | 熟達度の指標 |

|---|---|---|

| 全体的な尺度 (CEFRレベル) | 全体的な尺度を6段階のCEFRレベルで示すもの。抽象的であり、試験結果などに用いられる | A1(基礎段階)~C2(熟達段階)まで |

| 言語活動別の熟達度 | 5つの言語活動ごとに6段階のCEFRレベルで示すもの。評価や教育の場面で目標の共有やフィードバックなどに用いられる | 聞くこと・読むこと・話すこと(やり取り)・話すこと(発表)・書くこと |

| 言語能力熟達度を構成する能力 | 言語能力熟達度の要素となる能力を4種類に整理したもの。Can doの根拠となっている | 一般的能力・コミュニケーション言語能力・コミュニケーション言語活動・コミュニケーション言語方略 |

| 言語能力記述文 (Can do) | 日本語を使ってどんなことができるかを「~できる」という表現で表したもの。具体的であり、評価や教育の場面で目標設計などに用いられる | 活動Can do・方略Can do・テクストCan do・能力Can do |

日本語試験の結果などには、A1~C2までのCEFRレベルのみが紐づくことが多いです。また、言語活動別の熟達度やCan doは、企業の評価や教育の場面で有効に活用することができます。

日本語教育参照枠における6段階のCEFRレベルとは

日本語教育参照枠における6段階のCEFRレベルとはどのようなものなのでしょうか?ここでは、日本語教育参照枠における6段階のCEFRレベルの内容について具体的に解説します。

A1

A1は、6段階のCEFRレベルの中でもっとも難易度が低いレベルです。基礎段階の言語使用者であり、日本語学習においては初級前期のレベルといえます。

A1レベルの学習者は、具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現や基本的な言い回しを理解し、用いることができます。また、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け船を出している状況であれば、簡単なやり取りをすることができます。

A2

A2は、基礎段階の言語使用者であり、日本語学習においては初級後期のレベルです。A1よりもワンランク上のレベルです。

A2レベルの学習者は、個人情報や家族の情報、買い物、近所、仕事など、自身と直接的な関係がある領域に関する、よく使われる文や表現を理解することができます。また、簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができます。

B1

B1は、基礎段階の言語使用者から、自立した言語使用者へステップアップしたレベルです。日本語学習においては中級前期のレベルといえます。

B1レベルの学習者は、仕事、学校、娯楽でふだん出合うような身近な話題について、共通語による話し方であれば、主要点を理解できます。また、身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結び付けられた、脈絡のあるテキストを作ることが可能です。

B2

B2は、自立した言語使用者であり、日本語学習においては中級後期のレベルです。B1よりもワンランク上のレベルです。

B2レベルの学習者は、自分の専門分野の技術的な議論も含めて、具体的な話題でも抽象的な話題でも複雑なテキストの主要な内容を理解できます。また、お互いに緊張しないで、熟達した日本語話者とやり取りができるくらい流ちょうかつ自然に日本語を用いることが可能です。

C1

C1は、自立した言語使用者から、熟達した言語使用者へステップアップしたレベルです。日本語学習においては上級前期のレベルといえます。

C1レベルの学習者は、さまざまな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ、含意を把握できます。また、言葉を探しているという印象を与えずに、流ちょうに、また自然に自己表現ができます。さらに、社会的、学問的、職業上の目的に応じた、柔軟な、しかも効果的な言葉遣いができます。

C2

C2は、6段階のCEFRレベルの中でもっとも難易度が高いレベルです。熟達した言語使用者であり、日本語学習においては上級後期のレベルです。

C2レベルの学習者は、聞いたり、読んだりしたほぼ全てを容易に理解することができます。また、自然に、流ちょうかつ正確に自己表現ができ、非常に複雑な情報でも細かい意味の違いや区別を表現することが可能です。

日本語教育参照枠における4種類の能力とは

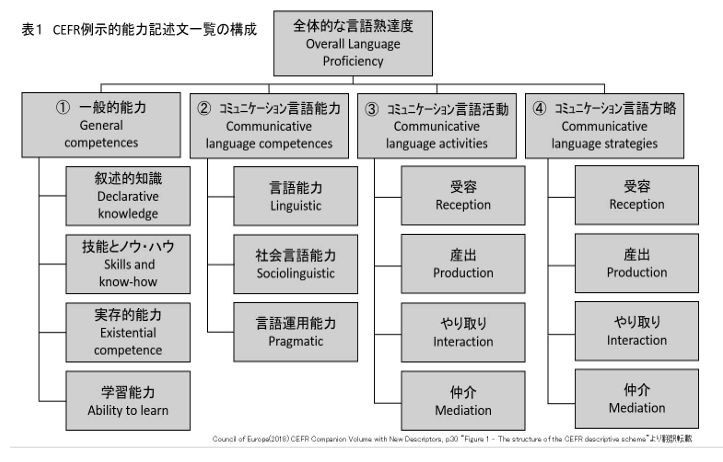

日本語教育参照枠では、日本語学習者の言語熟達度を構成する能力を次の4種類に整理しています。

- ①一般的能力

- ②コミュニケーション言語能力

- ③コミュニケーション言語活動

- ④コミュニケーション言語方略

具体的には下図のとおりです。

画像引用元:日本語教育の参照枠 報告(文化庁)

①一般的能力

一般的能力とは、社会・文化に関する知識や態度・価値観など、コミュニケーションの前提となるソフトスキルを指します。2025年3月時点で、言語能力記述文には紐づいていません。

一般的能力は、次の4つの能力から構成されます。

| 能力 | 概要 |

|---|---|

| 叙述的知識 | 世界・社会文化・異文化などに関する知識 |

| 技能とノウ・ハウ | 生活や余暇・社会的・異文化間・職業的な技能 |

| 実存的能力 | 態度・動機・価値観・信条・認知的スタイル・性格 |

| 学習能力 | 言語とコミュニケーションに関する意識・音声意識と技能・学習技能・発見技能 |

②コミュニケーション言語能力

コミュニケーション言語能力とは、語彙・文法・発音や話の組み立て方など、日本語でのコミュニケーションを支える基礎的な知識・技能を指します。

コミュニケーション言語能力は、次の3つの能力から構成されます。

| 能力 | 概要 |

|---|---|

| 言語能力 | 語彙・音韻・統語論に関する知識や技能 |

| 社会言語能力 | 言語の社会文化的な条件下での言語使用と関連する能力 |

| 言語運用能力 | ディスコース(談話)の構成能力のような言語素材を使うときの機能面に関する能力 |

③コミュニケーション言語活動

コミュニケーション言語活動とは、「読む」「書く」など、日本語を用いた具体的な言語活動全般を指す能力です。

コミュニケーション言語活動は、次の4つのモードから構成されます。

| モード | 概要 |

|---|---|

| 受容 | 「聞くこと」および「読むこと」 |

| 産出 | 「話すこと(発表)」および「書くこと」 |

| やり取り | 「話すこと(やり取り)」 |

| 仲介 | (2025年3月現在では能力が定義されておらず、今後の課題となっている) |

④コミュニケーション言語方略

コミュニケーション言語方略は、言語活動を行う上で駆使したり、わからない言葉などに対する推測や質問、聞き取りにくい言葉について聞き返したりする行動などを指します。

コミュニケーション言語活動と同様、次の4つのモードから構成されます。

| モード | 概要 |

|---|---|

| 受容 | 「聞くこと」および「読むこと」 |

| 産出 | 「話すこと(発表)」および「書くこと」 |

| やり取り | 「話すこと(やり取り)」 |

| 仲介 | (2025年3月現在では能力が定義されておらず、今後の課題となっている) |

日本語教育参照枠の言語能力記述文(Can do)の内容とは

日本語教育参照枠の言語能力記述文にはどのような内容が記載されているのでしょうか?ここでは、日本語教育参照枠の言語能力記述文の内容を解説します。

参照元:

活動Can do

活動Can doは、日本語を用いた具体的な言語活動についての言語能力記述文となっています。言語能力熟達度を構成する能力の中では、コミュニケーション言語活動に紐づきます。たとえば、次のようなCan doが記載されています。

| 能力 (一部) | 能力を構成する要素 (一部) | Can doの具体例 (一部) |

|---|---|---|

| 聞くこと | 包括的な聴解 | B1.1:短い物語も含めて、仕事、学校、余暇などの場面でふだん出合う、ごく身近な事柄について、共通語で明瞭に話されたものなら要点を理解できる。 |

| 読むこと | 包括的な読解 | B1:完結な事実関係のテクストで、自分の専門分野や興味の範囲内のものは、十分に主題を理解できる。 |

| 話すこと(やりとり) | 対話相手の理解 | B1:時には特定の単語や表現の繰り返しを求めることもあるが、日常的会話で自分に向けられたはっきりと発音された話は理解できる。 |

※日本語教育の参照枠 報告(文化庁)を参考に作成

方略Can do

方略Can doは、言語使用の際のストラテジーについての言語能力記述文となっています。言語能力熟達度を構成する能力の中では、コミュニケーション言語方略に紐づきます。たとえば、次のようなCan doが記載されています。

| 能力 (一部) | 能力を構成する要素 (一部) | Can doの具体例 (一部) |

|---|---|---|

| 産出的言語活動の方略 | 計画 | B1.1:伝えたいことの要点を伝達する仕方を考えることができる。その際、使える言語能力を総動員して、表現のための手段を思い出せる、あるいは見つかる範囲内にメッセージの内容を限定する。 |

| 受容的言語活動の方略 | 手掛かりの発見と推論(話し言葉と書き言葉) | B1:自分の関心や専門に関連するテクストの中で、なじみのない単語の意味を文脈から推測できる。 |

| 相互行為活動(やり取り)の方略 | 発言権の取得・保持 | B1.1:なじみのある話題や、個人的興味のある話題なら、対面での簡単な会話を始め、続け、終わらせることができる。 |

※日本語教育の参照枠 報告(文化庁)を参考に作成

テクストCan do

テクストCan doは、話し言葉や書き言葉において一まとまりの表現を扱うことについての言語能力記述文となっています。言語能力熟達度を構成する能力とは直接的には結びついていません。たとえば、次のようなCan doが記載されています。

| 能力 (一部) | Can doの具体例 (一部) |

|---|---|

| ノート取り | B1.1:もし話題が身近で、簡単な言葉で表現されており、はっきりとした発音で共通語による話し言葉で話されれば、簡単な講義を聴きながら、重要な点をリストにすることができる。 |

| テクストの処理 | B1:いくつかの情報源からの短い断片的な情報を他人のために要約することができる。 |

※日本語教育の参照枠 報告(文化庁)を参考に作成

能力Can do

能力Can doは、言語能力や社会言語能力、言語運用能力についての言語能力記述文となっています。言語能力熟達度を構成する能力の中では、コミュニケーション言語能力に紐づきます。たとえば、次のようなCan doが記載されています。

| 能力 | 能力を構成する要素 (一部) | Can doの具体例 (一部) |

|---|---|---|

| 言語能力 | 語彙能力 | B1:本人の日常生活に関わる大部分の話題について、多少間接的な表現を使ってでも、自分の述べたいことを述べられるだけの語彙を持っている。 |

| 社会言語能力 | ー | B1:中立的な、ごく一般的な言葉遣いで、幅広い言語機能を遂行し、対応できる。 |

| 言語運用能力 | ディスコース(談話構成)能力 | B1.1:簡単な言語を幅広く柔軟に使って、述べたいことを多く表現できる。 |

※日本語教育の参照枠 報告(文化庁)を参考に作成

※「ー」について、能力を構成する要素が分解されていない

企業が日本語教育参照枠を活用する際のポイント

企業は日本語教育参照枠をどのように活用できるのでしょうか?ここでは、企業が日本語教育参照枠を活用する際のポイントについて解説します。

- 外国人材の日本語能力を公平に評価できる

- 雇用した外国人材の日本語能力を評価する際にCan doを活用できる

- 雇用している外国人材の日本語学習の目標設計に活用できる

外国人材の日本語能力を公平に評価できる

「読む・聞く・書く・話す(やりとり・発表)」の4技能だけでなく、語彙・文法・発音などの言語知識も含めた複合的な能力評価が可能な日本語参照枠を企業が活用することで、外国人材の日本語能力をより公平に評価できるようになります。

日本語試験には、日本語能力試験(以降「JLPT」)や国際交流基金日本語基礎テスト(以降、「JFT-Basic」)や実用日本語検定(以降、「J.TEST」)など、さまざまな種類があります。

近年、これらの試験に、日本語教育参照枠のCEFRレベルが参考表示として紐づくようになりました。日本語教育参照枠のCEFRレベルを活用することで、企業は異なる試験の結果を統一的な指標で比較し、公平に採用選考を進めることができるようになります。

雇用した外国人材の日本語能力を評価する際にCan doを活用できる

企業がCan doを活用することで、外国人材の日本語能力の評価基準の設定や査定・評価がスムーズに行えるようになります。

Can doには、次の4種類があります。

- 活動Can do

- 方略Can do

- テクストCan do

能力Can do

これらのCan doを活用すれば、企業が外国人材に求める日本語能力の評価基準を設定する際に、具体的かつスムーズに定義することができるでしょう。

目標が具体化されると、評価の際にも便利です。たとえば、企業に合わせて次のような評価手法を取り入れることができます。

| 評価手法 | 概要 |

|---|---|

| 試験 | 日本語試験などを活用して、学習目標の到達度を測る。 |

| パフォーマンス評価 | ロールプレイやエッセイなどの課題を与え、どのくらいできたかを評価する。 |

| 自己評価 | 自己評価表やチェックリストなどを用いて、学習者が自身のできることを振り返りながら、言語熟達度を確認する。 |

| 相互評価(ピア評価) | 360°評価など、学習者と周囲の人が相互に評価を行う。 |

| ポートフォリオ評価 | 学習の成果を企業担当者が記述・記録して評価する。 |

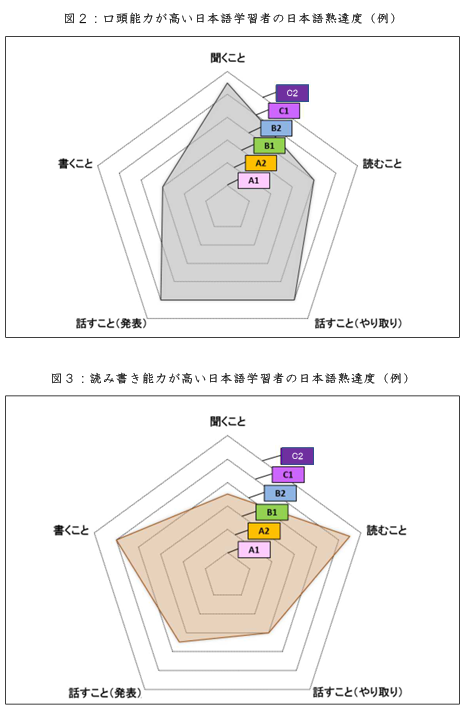

また、目標の共有やフィードバックの際には、言語活動別の熟達度を活用すると、より円滑なコミュニケーションができるでしょう。

画像引用元:日本語教育の参照枠 報告(文化庁)

雇用している外国人材の日本語学習の目標設計に活用できる

日本語教育参照枠では、Can doをベースにした日本語教育を推奨しています。企業においても、雇用している外国人材の日本語学習の目標設計に活用することができます。

Can doを日本語学習の目標設定に活かす手順としては、次のものが示されています。

| 手順 | 概要 |

|---|---|

| 1.学習目標を設定する | 自社で求める日本語能力をCan doのレベルを活用して定義する。現状の学習者の日本語能力と比較し、学習目標を定める。 |

| 2.評価方法を定める | 学習目標の性質にあわせて、学習目標の達成状況を確かめるための評価方法を定める。たとえば、コミュニケーション能力を身につけることが目標ならロールプレイを取り入れて評価するなど、正確に達成状況を把握できる手段を講じる。 |

| 3.教える内容と方法を考える | 学習目標と評価方法にあわせて、よい評価が得られるための学習プランやカリキュラムを設計する。 |

外国人材の日本語学習を効果的に進めるには、一人ひとりのレベルにあった学習プランやカリキュラムが必要です。

「明光グローバル」の日本語教育サービスなら、企業や外国人材の課題に合わせて柔軟にカリキュラムを調整することが可能です。また、外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」を活用すれば、スキマ時間を活用して効率的な学びが得られます。気になる方はお気軽に明光グローバルまでご相談ください。

外国人材の日本語学習にお悩みの方は明光グローバルまでお問合せください

企業が日本語教育参照枠を活用すると、外国人材の採用・教育・評価を公平かつ円滑に行うことができるようになります。一方、外国人採用に慣れていない企業では「枠組みが複雑でうまく理解できない」「Can doがあまりにも多くてうまく活用しきれない」という声も多く耳にします。

明光グローバルには、外国人材の日本語能力を向上させるための豊富な知見やノウハウ、教育ツールがあります。雇用している外国人材の日本語教育や日本語教育参照枠の活用方法にお悩みの方はぜひ明光グローバルまでお問い合わせください。

最後に、明光グローバルの概要と、提供するサービスを紹介します。

明光グローバルとは

明光グローバルは、外国人材の就労機会の創出と育成を通して、日本企業の持続的な成長をサポートする教育系人材サービスです。

40年以上の個別指導の教育実績、そして10年以上の日本語教育の実績を持つ明光ネットワークジャパングループの知見を活かし、外国人材の育成と企業の人材課題解決に特化したサービスを提供しています。

JCLIや早稲田EDU日本語学校での豊富な教育ノウハウを活かし、特定技能試験対策から業界別の専門教育まで、幅広いニーズに対応しています。外務省からEPA事業を5期連続で受託するなど、高い信頼性と実績を誇ります。

明光グローバルの主要サービス

| 事業 | サービス |

|---|---|

| 教育研修事業 | ・eラーニングによる日本語教育(スマホアプリに対応) ・対面/オンラインによる日本語レッスン ・外国籍人材と日本人に向けた各種研修プログラム ・外国籍人材に向けた各種試験対策講座 |

| 人材紹介事業 | ・特定技能人材の紹介 ・外国籍エンジニアの人材紹介 ・教育伴走型の登録支援サービス |

特定技能人材やエンジニアの紹介から、外国人社員向けの教育・研修サービスまで、幅広いノウハウを提供しています。単なる日本語教育にとどまらず、企業での実践力を重視した総合的な人材育成を行っています。

外国人社員向け各種教育・研修サービス

明光グローバルでは、外国人材の日本語能力向上と各業界に特化した学習支援を4つの柱で展開しています。時間や場所を問わない「Japany」でのeラーニングから、ビジネス経験豊富な講師による個別指導まで、幅広いニーズに対応できることが特徴です。

| サービス | 概要 |

|---|---|

| 外国人向けオンライン日本語学習ツール「Japany」 | ・1,300本以上の豊富な動画教材 ・N5~N1レベルまでの総合的な学習コンテンツ ・多言語対応により初学習者も安心して学習が可能 ・特定技能2号試験対策コンテンツも搭載(外食業、飲食料品製造業、製造業、宿泊業) |

| オンライン日本語レッスン | ・ビジネス経験豊富な講師による個別指導 ・業界別カスタマイズカリキュラム ・定期的にレッスン報告書を企業に提供 |

| 各種研修プログラム | 【外国人材向け】新入社員研修、異文化理解研修等 【日本人社員向け】外国人材受入れ研修等 |

| 各種試験対策講座 | ・専門講師が直接指導 ・実施方法はオンライン/対面いずれも対応可能 ・受講人数や実施回数など企業毎にカスタマイズして対応可能 ※介護福祉士試験対策講座、特定技能2号試験対策講座(外食、飲食料品製造、製造業、建設の4分野に対応) |

各種教育・研修サービスの強み

明光グローバルの外国人社員向け各種教育・研修サービスの強みは「実用性の高さ」「カスタマイズ性」「豊富な実績」の3点です。

明光グループでは、これまで40年以上もの間、個別指導をはじめとした教育活動を実施してきました。そのため、明光グローバルには、企業様の状況に合わせた実用的な学習コンテンツが蓄積されています。学習した内容をすぐに現場で活かすことができるため、社員がモチベーション高く取り組むことができるでしょう。

また、さまざまな研修コンテンツを、企業の状況に応じてカスタマイズできることも特長です。外国人社員向けの日本語能力向上の研修だけでなく、業界や職種に特化したビジネスマナーや接遇・セールス研修、外国人社員を受け入れる日本人社員向けの受け入れ研修や異文化理解研修、異文化コミュニケーション研修など、幅広い研修を行うことができます。

さらに、EPA事業を外務省から5期連続で受託しており、国内外ともに豊富な導入実績を持っています。企業の規模や外国人社員の採用経験の多寡を問わず、さまざまなサポートが可能です。

まとめ

今後、日本で働く外国人材の数は増加していくと考えられます。選考や日本語教育、評価などの場面で、企業には日本語教育参照枠を有効活用することが求められるでしょう。

明光グローバルでは、外国人材の採用・教育・定着をワンストップでサポートしています。日本語教育参照枠の活用方法や外国人材の日本語教育にお悩みの方は、お気軽に明光グローバルまでお問い合わせください。